埃尔·格列柯

El Greco

代表作品:

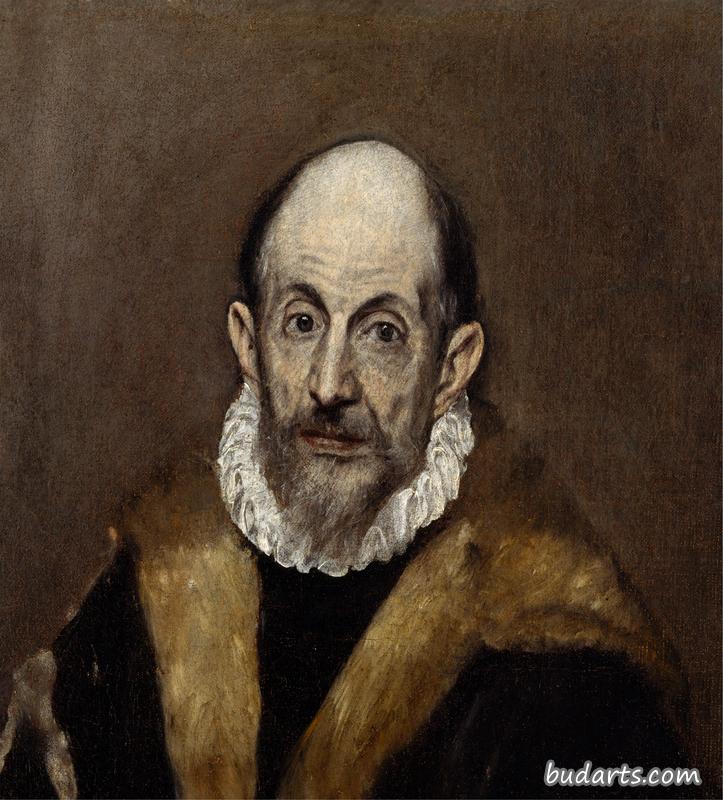

艺术家名:埃尔·格列柯(El Greco)

生卒日期: 1541年10月1日 - 1614年4月7日

国籍:希腊

埃尔·格列柯的全部作品(209)

多梅尼科斯·西奥托科普洛斯(Domḗnikos Theotokópoulos,希腊语:Greek: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος)是希腊画家、雕塑家和文艺复兴时期的建筑师。

他最广为人知的名字是埃尔·格列柯(El Greco,The Greek,希腊人),“El Greco”是一个昵称,画家通常用希腊字母全名( Δομήνικος Θεοτοκόπουλος )在他的画作上署名,常加上Κρής (Krḗs)一词 ,意思是克里特人。

埃尔·格列柯出生于坎迪亚王国(现代克里特岛),当时是意大利威尼斯共和国的一部分,也是后拜占庭艺术的中心。在26岁去威尼斯之前,他接受了培训并成为了这一传统的大师,就像其他希腊艺术家一样。1570年,他搬到罗马,在那里他开了一个车间,并完成了一系列的工作。在意大利逗留期间,埃尔·格列柯从当时的一些伟大艺术家,特别是丁托雷托那里汲取了矫饰和威尼斯文艺复兴的元素,丰富了他的风格。1577年,他搬到西班牙的托莱多,在那里生活和工作直到去世。在托莱多,埃尔·格列柯接受了几项主要委托,创作了他最著名的画作,如《托莱多风景》和《第五印的开启(圣约翰的异象)》。

埃尔·格列柯的戏剧和表现主义风格受到同时代人的困惑,但在20世纪得到了欣赏。埃尔·格列柯被视为表现主义和立体主义的先驱,而他的个性和作品则是雷纳·玛丽亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)和尼科斯·卡赞扎基斯(Nikos Kazantzakis)等诗人和作家的灵感来源。埃尔·格列柯被现代学者描述为一位艺术家,他是如此的个人化,以至于他不属于任何传统学派。他最为人所知的是扭曲的拉长的人物,常常是梦幻般或幻影般的色彩,将拜占庭传统与西方绘画传统结合在一起。

生活

早年与家庭

埃尔·格列柯于1541年出生于克里特岛上的佛得村(Fodele)或坎迪亚(Candia)村,出身于一个富裕的城市家庭,在1526年至1528年间发生了反对天主教威尼斯人的起义后,这个家庭很可能被赶出哈尼亚(Chania),来到坎迪亚(Candia)。埃尔·格列柯的父亲,乔治亚·西奥托科普洛斯(Geṓrgios Theotokópoulos)是一名商人和税务员。关于他的母亲或第一任妻子,除了他们也是希腊人外,几乎什么都不知道。他的第二任妻子是西班牙人。

埃尔·格列柯的哥哥马诺·索斯·西奥托科·普洛斯(Manoússos Theotokópoulos,1531-1604)是一位富有的商人,在埃尔·格列柯托莱多的家中度过了他生命的最后几年(1603-1604)。

埃尔·格列柯最初接受的培训是作为后拜占庭艺术的领先中心克里特学校的标志画家。除了绘画,他可能还学习了古希腊的古典文学,也许还学习了拉丁古典文学。他去世时留下了一个130卷的“工作图书馆”,包括希腊文圣经和一本带注释的瓦萨里书。坎迪亚是一个东西方文化和谐共存的艺术活动中心,16世纪大约有200名画家活跃于此,并根据意大利模式组织了一个画家协会。1563年,22岁的埃尔·格列柯在一份文件中被描述为“大师”(“大师多梅尼科斯”),这意味着他已经是公会的大师,并可能经营自己的工作室。三年后的1566年6月,作为一份合同的见证人,他用希腊文签下了自己的名字,名为“画家多梅尼科斯·西奥托科·普洛斯大师”。

大多数学者认为,西奥托科普洛斯“几乎可以肯定是希腊东正教”,尽管一些天主教消息来源仍然声称他从出生起就是东正教。像许多东正教移民到欧洲天主教地区一样,一些人断言他可能在抵达后转入天主教,并可能在西班牙以天主教徒的身份执业,他在遗嘱中将自己描述为“虔诚的天主教徒”。自20世纪60年代初以来,尼古拉斯·帕纳约塔基斯(Nikolaos Panayotakis)、潘德利斯·普雷维拉基斯( Pandelis Prevelakis)和玛丽亚·康斯坦图达基(Maria Constantoudaki)等学者进行了广泛的档案研究,有力地表明埃尔·格列柯的家族和祖先是希腊东正教。他的一个叔叔是东正教牧师,在克里特岛的天主教洗礼档案中没有提到他的名字。普雷韦拉基斯(Prevelakis)更进一步,表达了他对埃尔·格列柯是否曾经是一位虔诚的罗马天主教徒的怀疑。

意大利

年轻的埃尔·格列柯在威尼斯追求自己的事业是很自然的,克里特岛自1211年以来一直是威尼斯共和国的属地。虽然确切的年份尚不清楚,但大多数学者都同意埃尔·格列柯在1567年左右去了威尼斯。对埃尔·格列柯在意大利的岁月了解有限。他在威尼斯一直生活到1570年,根据他的老朋友朱利奥·克洛维奥(Giulio Clovio)写的一封信,当时最伟大的微缩画家朱利奥·克洛维奥(Giulio Clovio)是提香的“弟子”,当时提香已经80多岁,但仍然精力充沛。这可能意味着他在提香的大工作室工作,或者不是。克洛维奥将埃尔·格列柯描述为“一位罕见的绘画天才”。

1570年,埃尔·格列柯移居罗马,在那里他完成了一系列以威尼斯学徒制为标志的作品。不知道他在罗马呆了多久,尽管他可能已经回到威尼斯(公元前。 1575年至1576年),然后前往西班牙。在罗马,根据朱利奥·克洛维奥(Giulio Clovio)的推荐,埃尔·格列柯(El Greco)在法尔内塞宫(Palazzo Farnese)作为客人受到了接待,红衣主教亚历山德罗·法尔内塞(Alessandro Farnese)将该宫打造成了该城市艺术和知识生活的中心。在那里,他接触到了该市的知识精英,包括罗马学者富尔维奥·奥西尼(Fulvio Orsini),他的收藏后来将包括这位艺术家的七幅绘画作品。

与其他移居威尼斯的克里特艺术家不同,埃尔·格列柯极大地改变了自己的风格,并试图通过对传统宗教主题进行新的、不同寻常的诠释来脱颖而出。他在意大利的绘画作品受到了当时威尼斯文艺复兴风格的影响,作品中敏捷、细长的人物让人联想到丁托列托,色彩框架将他与提香联系在一起。威尼斯画家还教他在充满大气光线的风景中组织他的多人物作品。克洛维奥说,在艺术家还在罗马的一个夏天,他访问了埃尔·格列柯。埃尔·格列柯坐在一间黑暗的房间里,因为他发现黑暗比白天的光线更有利于思考,而白天的光线扰乱了他的“内心之光”。由于他在罗马的逗留,他的作品中充斥着猛烈的透视消失点或人物反复扭动和狂暴的姿态所带来的奇怪态度等元素,矫饰主义的所有元素。

当埃尔·格列柯抵达罗马时,米开朗基罗和拉斐尔已经去世,但他们的榜样仍然是至高无上的,对年轻画家来说有些压倒性。埃尔·格列柯决心在罗马留下自己的印记,捍卫自己的艺术观点、思想和风格。他特别表扬了安东尼奥·达·科雷乔和帕尔米贾尼诺,但他毫不犹豫地驳回了米开朗基罗在西斯廷教堂的《最后的审判》。他提议教皇皮亚斯五世按照新的更严格的天主教思想对整个作品进行绘画。当后来有人问他对米开朗基罗有何看法时,埃尔·格列柯回答说:“他是个好人,但他不知道如何画画。”。因此,我们面临着一个悖论:据说埃尔·格列柯的反应最强烈,甚至谴责米开朗基罗,但却发现无法抵挡他的影响。米开朗基罗的影响可以在后来的埃尔·格列柯作品中看到,比如《对耶稣名字的崇拜》。通过在他的一幅作品(《圣殿的净化》)中描绘米开朗基罗、提香、克洛维奥和拉斐尔的肖像,埃尔·格列柯不仅表达了他的感激之情,而且提出了与这些大师抗衡的主张。正如他自己的评论所表明的那样,埃尔·格列柯将提香、米开朗基罗和拉斐尔视为可以效仿的榜样。在他17世纪的编年史中,朱利奥·曼奇尼(Giulio Mancini)将埃尔·格列柯列入画家之列,这些画家以各种方式重新评估了米开朗基罗的教义。

由于他非传统的艺术信仰(比如他对米开朗基罗技术的否定)和个性,埃尔·格列柯很快在罗马成为了敌人。建筑师兼作家皮罗·利戈里奥(Pirro Ligorio)称他为“愚蠢的外国人”,而新发现的档案材料显示,他与法尔内塞(Farnese)发生了冲突,法尔内塞迫使这位年轻艺术家离开了他的宫殿。1572年7月6日,埃尔·格列柯正式对这一事件提出投诉。几个月后,1572年9月18日,他作为一名微型画家向罗马的圣卢克公会缴纳了会费。那年年底,埃尔·格列柯开设了自己的工作室,并聘请了画家拉坦齐奥·波拿斯特里·德·卢奇尼亚诺(Lattanzio Bonastri de Lucignano)和弗朗西斯科·普雷博斯特(Francisco Preboste)作为助手。

西班牙

搬到托莱多

1577年,埃尔·格列柯移居马德里,然后来到托莱多,在那里他创作了成熟的作品。当时,托莱多是西班牙的宗教之都,也是一座人口众多的城市,拥有“辉煌的过去、繁荣的现在和不确定的未来”。在罗马,埃尔·格列柯赢得了一些知识分子的尊重,但也面临着某些艺术评论家的敌意。15世纪70年代,埃斯科里亚尔(El Escorial)的巨大修道院宫殿仍在建造中,西班牙的菲利普二世(Philip II)在为装饰宫殿所需的许多大型绘画寻找优秀艺术家方面遇到了困难。提香死了,丁托列托、保罗·委罗内塞和安东尼斯·莫尔都拒绝来西班牙。菲利浦不得不依靠胡安·费尔南德斯·德纳瓦雷特(Juan Fernández de Navarrete)的天赋,国王认可了他的“严肃和礼仪”(gravedad y decoro)。1579年费尔南德斯去世时,是埃尔·格列柯搬到托莱多的理想时机。

通过克洛维奥(Clovio)和奥西尼(Orsini),埃尔·格列柯会见了西班牙人文主义者兼菲利普代理人贝尼托·阿里亚斯·蒙塔诺( Benito Arias Montano)、牧师佩德罗·查孔( Pedro Chacón)还有路易斯·德·卡斯蒂利亚( Luis de Castilla),托莱多大教堂院长迭戈·德·卡斯蒂利亚(Diego de Castilla)的儿子。埃尔·格列柯与卡斯蒂利亚的友谊将确保他在托莱多的第一笔大额佣金。1577年7月,他抵达托莱多,并签署了一组绘画合同,这些绘画将装饰托莱多的圣多明各埃尔安提古教堂和著名的埃尔埃斯波利奥教堂。到1579年9月,他为圣多明各完成了九幅绘画作品,包括《三位一体》和《圣母升天》。这些作品将确立这位画家在托莱多的声誉。

埃尔·格列柯并不打算永久定居在托莱多,因为他的最终目标是赢得菲利普的青睐,并在王国上留下自己的印记。事实上,他确实从君主那里获得了两项重要任务:《对耶稣名字的崇拜》和《圣莫里斯殉难》。然而,国王不喜欢这些作品,将圣莫里斯祭坛画放在教堂的会馆里,而不是预定的小教堂里。他没有给埃尔·格列柯更多的佣金。国王不满的确切原因尚不清楚。一些学者认为,菲利普不喜欢将活着的人纳入宗教场景。另一些人则认为,埃尔·格列柯的作品违反了反宗教改革的基本规则,即在形象中,内容比风格更重要。菲利浦对自己的艺术作品非常感兴趣,有着非常坚定的品味,贝文努托·切里尼(Benvenuto Cellini)的一件备受追捧的雕塑十字架也未能在抵达时取悦,同样被放到了一个不那么显眼的地方。菲利普与费德里科·祖卡里( Federico Zuccari)的下一个实验更不成功。无论如何,菲利普的不满终结了埃尔·格列柯可能拥有的任何皇室赞助的希望。

成熟作品及后期作品

《奥加兹伯爵的葬礼》,现在是埃尔·格列柯最著名的作品,展示了当地一个流行的传说。这是一幅非常大的画,它清楚地分为两个区域:上方的天堂和下方的陆地,在构图上结合在一起。

由于得不到国王的青睐,埃尔·格列柯不得不留在托莱多,1577年他作为一位伟大的画家在那里受到欢迎。据17世纪西班牙传教士和诗人霍滕西奥·费利克斯·帕拉维奇诺(Hortensio Félix Paravicino)所说,“克里特岛给了他生命和画家的技艺,托莱多一个更好的家园,在那里他通过死亡开始获得永生。”1585年,他似乎雇佣了一名助手,意大利画家弗朗西斯科·普雷博斯特(Francisco Preboste),并建立了一个能够生产祭坛框架和雕像以及绘画的车间。1586年3月12日,他获得了《奥加兹伯爵的葬礼》的委托,这是他最著名的作品。

1597年至1607年是埃尔·格列柯活跃的十年。在这些年里,他接受了几项重要的委托,他的工作室为各种宗教机构创作了绘画和雕塑作品。他在这一时期的主要任务包括托莱多圣何塞教堂的三座祭坛(1597-1599),为马德里奥古斯丁修道院科尔吉奥·德多尼亚·马里亚·德阿拉贡(Colegio de Doña María de Aragon)绘制的三幅画(1596-1600),以及为伊列斯卡斯(Illescas)的卡皮拉·卡里达医院(慈善医院)市长绘制的高坛、四座侧坛和圣伊尔德芬索(St.Ildefonso)(1603-1605)。由市政当局人员组成的《圣母无原罪》委员会(1607-1613)的会议记录将埃尔·格列柯描述为“王国内外最伟大的人物之一”。

1607年至1608年间,埃尔·格列柯与伊列斯卡斯慈善医院当局就其作品(包括绘画、雕塑和建筑)的报酬问题发生了旷日持久的法律纠纷,这一法律纠纷和其他法律纠纷导致了他在晚年所经历的经济困难。1608年,他在托莱多的圣约翰浸礼会医院接受了最后一次主要委托。

埃尔·格列柯让托莱多成为他的家。现存的合同提到他从1585年起是一个由三个公寓和二十四个房间组成的综合体的承租人,该综合体属于维勒纳侯爵。正是在这些公寓里,也作为他的工作室,他度过了余生,绘画和学习。他生活得很有风格,有时吃饭时请音乐家演奏。目前还不确定他是否与他的西班牙女伴侣杰罗尼玛·德拉斯奎瓦斯(Jerónima de Las Cuevas)住在一起,他可能从未与之结婚。她是他的独子豪尔赫·曼努埃尔(Jorge Manuel)的母亲,他出生于1578年,也是一名画家,帮助父亲,在继承画室后,多年来一直在重复他的作品。1604年,豪尔赫·曼努埃尔(Jorge Manuel)和阿方萨·德洛斯·莫拉莱斯(Alfonsa de los Morales)生下了埃尔·格列柯的孙子加布里埃尔(Gabriel),加布里埃尔接受了托莱多总督格雷戈里奥·安古洛(Gregorio Angulo)的洗礼,他是这位艺术家的私人朋友。

在执行塔维拉医院委员会的过程中,埃尔·格列柯病重,一个月后于1614年4月7日去世。几天前,即3月31日,他指示他的儿子应有权继承遗产。两个希腊人,这位画家的朋友,见证了这最后的遗嘱(埃尔·格列柯从未与他的希腊血统失去联系)。他被安葬在圣多明各教堂,享年73岁。

艺术

技术与风格

想象和直觉高于创造的主观特征是埃尔·格列柯风格的基本原则。埃尔·格列柯放弃了古典主义的标准,如度量和比例。他相信优雅是艺术的最高追求,但画家只有设法轻松解决最复杂的问题,才能获得优雅。

埃尔·格列柯认为颜色是绘画中最重要、最难以控制的元素,并宣称颜色高于形式。弗朗西斯科·帕切科(Francisco Pacheco)是一位画家和理论家,他于1611年访问了埃尔·格列柯(El Greco),他写道,这位画家喜欢“粗犷、浑然天成的颜色,以炫耀自己的灵巧”,并“他相信不断地重新粉刷和修饰,以便让广大民众像在自然界一样平淡无奇”。

“我认为模仿颜色是艺术的最大困难。”

——埃尔·格列柯,摘自画家在其一篇评论中的笔记。

艺术历史学家马克斯·德沃亚克(Max Dvořák)是第一位将埃尔·格列柯的艺术与矫饰主义和反自然主义联系起来的学者。现代学者将埃尔·格列柯的理论描述为“典型的矫饰主义者”,并指出其来源于文艺复兴时期的新柏拉图主义。乔纳森·布朗(Jonathan Brown)认为埃尔·格列柯创造了一种复杂的艺术形式;尼古拉斯·佩尼(Nicholas Penny)说,“一旦在西班牙,埃尔·格列柯能够创造出一种他自己的风格,这种风格否定了绘画的大部分可以描述的野心”。

在他成熟的作品中,埃尔·格列柯表现出一种典型的戏剧化倾向,而不是描述。强烈的精神情感从绘画直接传递给观众。根据帕切科的说法,埃尔·格列柯在执行艺术中表现出的不安、暴力和有时看似粗心大意,是因为他努力获得了风格的自由。埃尔·格列柯对超长身材和细长作品的偏爱,既符合他的表达目的,也符合他的美学原则,导致他无视自然法则,将作品拉长到前所未有的程度,特别是当它们被用于祭坛装饰时。在埃尔·格列柯的成熟作品中,人体的解剖学变得更加超凡脱俗;《圣母无瑕受孕》格列柯要求将祭坛画本身再延长1.5英尺(0.46米),“因为这样的形式将是完美的,而不是缩小,这是一个人物身上可能发生的最糟糕的事情”。埃尔·格列柯成熟作品的一个重大创新是形式与空间的交织;两者之间形成了一种互惠关系,使绘画表面完全统一。三个世纪后,塞尚和毕加索的作品中再次出现了这种交织。

埃尔·格列柯成熟风格的另一个特点是光线的使用。正如乔纳森·布朗(Jonathan Brown)所指出的,“每个人像似乎都携带着自己的光,或者反射着从一个看不见的光源发出的光”。费尔南多·马里亚斯(Fernando Marias)和阿古斯丁·布斯塔曼特·加西亚(Agustín Bustamante García)是转录埃尔·格列柯手写笔记的学者,他们将画家赋予光线的力量与基督教新柏拉图主义的基本思想联系起来。

现代学术研究强调托莱多对于埃尔·格列柯成熟风格的全面发展的重要性,并强调画家根据周围环境调整风格的能力。哈罗德·韦蒂(Harold Wethey)断言,“尽管希腊血统,意大利血统,但艺术家如此沉浸在西班牙的宗教环境中,成为西班牙神秘主义最重要的视觉代表”。他认为,在埃尔·格列柯成熟的作品中,“情绪的虔诚程度反映了反宗教改革时期罗马天主教西班牙的宗教精神”。

埃尔·格列柯也是一位出色的肖像画家,他不仅能记录一个坐着的人的容貌,还能传达他们的性格。他的肖像画数量少于他的宗教画,但质量同样高。韦泰(Wethey)说,“通过如此简单的手段,艺术家创造了一个令人难忘的人物形象,使他与提香和伦勃朗一起成为肖像画家中的佼佼者。”。

绘画材料

埃尔·格列柯的许多画作都是在精细画布上绘制的,并采用了粘性油介质。他用他那个时代常用的颜料作画,如蓝铜矿、铅锡黄、朱砂、玛德湖、赭石和红铅,但他很少使用昂贵的天然群青。

建议的拜占庭亲缘关系

自20世纪初以来,学者们一直在争论埃尔·格列柯的风格是否起源于拜占庭。某些艺术史学家断言,埃尔·格列柯的根基牢固地植根于拜占庭传统,他最具个性的特征直接来源于其祖先的艺术,而其他人则认为拜占庭艺术与埃尔·格列柯后来的作品没有关系。

“我不愿意看到一个美丽、匀称的女人,无论从哪个角度来看,无论多么奢侈,她不仅为了按照视觉规律增大体型而失去了美丽,而且不再显得美丽,事实上,变得可怕。”

——埃尔·格列柯

《西罗斯圣母院》(Dormition of the Virgin)是画家克里特时期的一部真迹和署名作品,20世纪60年代早期的广泛档案研究有助于重新点燃和评估这些理论。尽管遵循拜占庭圣像的许多惯例,但风格的各个方面肯定显示出威尼斯人的影响,而表现玛丽之死的构图结合了圣母正统寝室和圣母天主教假设的不同教义。20世纪后半叶致力于埃尔·格列柯的重要学术著作重新评估了对其作品的许多解释,包括他所谓的拜占庭主义。根据埃尔·格列柯亲手写下的笔记、他独特的风格以及埃尔·格列柯用希腊文字签名的事实,他们看到拜占庭绘画和他的艺术之间有着有机的连续性。据玛丽娜·兰布拉基·普拉卡(Marina Lambraki Plaka)“远离意大利的影响,在一个与他的出生地坎迪亚(Candia)智力相似的中立地方,拜占庭式的教育元素出现了,并在其成熟作品中呈现给我们的新形象概念中起到了催化作用”。在作出这一判断时,兰布拉基·普拉卡不同意牛津大学教授西里尔·芒戈(Cyril Mango)和伊丽莎白·杰弗里斯(Elizabeth Jeffreys)的观点,他们声称“尽管有相反的主张,但他著名画作中唯一的拜占庭元素是他希腊字母的签名”。尼科斯·哈季尼科劳(Nikos Hadjinikolaou)表示,从1570年起,埃尔·格列柯的绘画“既不是拜占庭式的,也不是后拜占庭式的,而是西欧式的。他在意大利创作的作品属于意大利艺术史,而他在西班牙创作的作品则属于西班牙艺术史”。

英国艺术史学家大卫·戴维斯(David Davies)从其希腊基督教教育的知识来源以及从东正教的礼拜和仪式方面的回忆中寻找埃尔·格列柯风格的根源。戴维斯认为,反宗教改革的宗教氛围和矫揉造作的美学是激活他个人技巧的催化剂。马德里普拉多博物馆馆长若泽·阿尔瓦雷斯·洛佩拉(Josélvarez Lopera)总结了随后关于这一问题的学术辩论,得出结论认为,在埃尔·格列柯的成熟作品中,“拜占庭记忆”的存在是显而易见的,尽管关于他的拜占庭起源仍有一些模糊的问题需要进一步阐明。

建筑与雕塑

埃尔·格列柯生前作为建筑师和雕塑家受到高度尊重。他通常设计完整的祭坛构图,在卡里达医院(Hospital de la Caridad)担任建筑师、雕塑家和画家。在那里,他装饰了医院的小教堂,但他创造的木制祭坛和雕塑很可能已经消失。大师为埃斯波利奥(El Espolio)设计了最初的镀金木祭坛,这座祭坛已被摧毁,但他创作的圣伊尔德芬索奇迹雕塑群仍保存在祭坛框架的下部中心。

他最重要的建筑成就是圣多明各埃尔安提古的教堂和修道院,他还为此制作了雕塑和绘画。埃尔·格列柯被认为是一位将建筑融入绘画的画家。他自己在托莱多的绘画作品中也有建筑框架。帕切科(Pacheco)称他为“绘画、雕塑和建筑作家”。

埃尔·格列柯在其达涅利·巴巴罗翻译的《维特鲁威的建筑风格》的副本中所刻的旁注中,驳斥了维特鲁威对考古遗迹、标准比例、透视和数学的执着。他还认为维特鲁维斯为了弥补与眼睛的距离而扭曲比例的方式是造成畸形形体的罪魁祸首。埃尔·格列柯反对建筑中规则的概念。他首先相信发明的自由,并捍卫新颖性、多样性和复杂性。然而,这些想法对于他那个时代的建筑界来说过于极端,没有立即的共鸣。

遗产

死后批评声誉

埃尔·格列柯在去世后的几代人中都不屑一顾,因为他的作品在许多方面与早期巴洛克风格的原则背道而驰。早期巴洛克风格在17世纪初崭露头角,并很快取代了16世纪风格主义中仅存的特征。埃尔·格列柯被认为是不可理解的,没有重要的追随者。只有他的儿子和几个不知名的画家创作了他的作品的拙劣复制品。17世纪末和18世纪初的西班牙评论员赞扬了他的技巧,但批评了他的反自然主义风格和复杂的肖像画。其中一些评论员,如安东尼奥·帕洛米诺(Antonio Palomino)和胡安·阿古斯丁·塞恩·贝姆迪兹(Juan Agustín Ceán Bermúdez),将他的成熟作品描述为“可鄙”、“可笑”和“值得嘲笑”。帕洛米诺和贝姆迪兹的观点在西班牙史学中经常被重复,并用“奇怪”、“酷儿”、“原创”、“古怪”等术语加以修饰。在这类文本中经常遇到的“陷入怪癖”一词,随着时间的推移发展成了“疯狂”。

随着18世纪末浪漫主义情绪的到来,埃尔·格列柯的作品被重新审视。对于法国作家泰菲勒·戈蒂埃(Théophile Gautier)来说,埃尔·格列柯是欧洲浪漫主义运动的先驱,它对奇怪和极端的渴望。戈蒂埃将埃尔·格列柯视为理想的浪漫主义英雄(“天才”,“误解”,“疯子”),并且是第一个明确表达他对埃尔·格列柯后来的技巧的钦佩的人。法国艺术评论家扎卡里·阿斯特鲁克( Zacharie Astruc)和保罗·勒福特(Paul Lefort)帮助促进了人们对他的绘画兴趣的广泛复兴。19世纪90年代,居住在巴黎的西班牙画家将他作为他们的向导和导师。然而,在流行的英语想象中,他仍然是1899年以法莲·钱伯斯(Ephraim Chambers)的《百科全书》( Cyclopaedia)中“在埃斯科里亚尔画报上描绘恐怖”的人。

1908年,西班牙艺术史学家曼努埃尔·巴托洛梅·科斯西奥(Manuel BartoloméCossío)出版了第一本全面的埃尔·格列柯作品目录。在这本书中,埃尔·格列柯被描述为西班牙学派的创始人。同年,法国印象派学者朱利叶斯·梅尔·格雷夫(Julius Meier Graefe)前往西班牙,希望学习委拉斯开兹,但却被埃尔·格列柯迷住了;他在《西班牙之旅》(Spanische Reise,1926年以英文出版)一书中记录了自己的经历,这本书广泛地确立了埃尔·格列柯作为过去“在一个有点狭窄的圈子之外”的伟大画家的地位。在埃尔·格列柯的作品中,梅尔·格雷夫( Julius Meier-Graefe)发现了现代性的伏笔。以下是梅尔·格雷夫用来描述埃尔·格列柯对他那个时代艺术运动的影响的词语:

他发现了新的可能性。就连他自己也没能把它们吃光。在他之后的所有世代都生活在他的王国里。他和他的主人提香之间的差别比他和雷诺阿或塞尚之间的差别更大。尽管如此,雷诺阿和塞尚是无可挑剔的独创大师,因为你不可能利用埃尔·格列柯的语言,如果在使用它的过程中,它不是由用户一次又一次地发明的。

— 朱利叶斯·梅尔·格拉夫,西班牙之旅

在1920年的英国艺术家和评论家罗杰·弗莱看来,埃尔·格列柯(El Greco)是一个典型的天才,他“完全不在乎正确的表达方式对公众可能产生的影响”。弗莱将埃尔·格列柯描述为“一位不仅仅是现代人的老大师,实际上他比我们走了好几步,回头给我们指路”。

在同一时期,其他研究人员提出了另一种更激进的理论。眼科医生奥古斯特·戈德施密特(August Goldschmidt)和杰尔曼·贝里滕斯(German Beritens)认为,埃尔·格列柯之所以画出如此细长的人像,是因为他有视力问题(可能是进行性散光或斜视),这使他看到的身体比原来更长,并且与垂线成一定角度;然而,医生阿图罗·佩雷拉将这种风格归因于大麻的使用。《纽约时报》评论员迈克尔·金梅尔曼(Michael Kimmelman)表示,“希腊人成为希腊画家的典范,西班牙人则成为西班牙人的典范”。

1980年4月,美国第39任总统吉米·卡特(Jimmy Carter)说,埃尔·格列柯是“当时出现的最杰出的画家”,他“可能比他的时代早了三四个世纪”,这是对埃尔·格列柯影响的共识的一个缩影。

对其他艺术家的影响

根据埃菲基金会(Efi Foundoulaki)的说法,“20世纪初的画家和理论家‘发现’了一个新的埃尔·格列柯,但在这个过程中,他们也发现并揭示了自己”。他的表现力和色彩影响了德拉克洛瓦和爱德华·马奈。1912年,在慕尼黑的青骑士(Der Blaue Reiter)看来,埃尔·格列柯代表了神秘的内在结构,他们这一代人的任务是重新发现。第一位似乎注意到成熟的埃尔·格列柯形态中的结构密码的画家是立体派先驱之一保罗·塞尚。对两位画家进行的比较形态学分析揭示了他们的共同点,如人体变形、略带红色和(仅在外观上)未加工的背景以及空间渲染的相似性。根据布朗的说法,“塞尚和埃尔·格列柯是精神上的兄弟,尽管他们相隔了几个世纪”。弗莱(Fry)观察到塞尚借鉴了“他伟大的发现,设计的每个部分都渗透了统一和连续的塑料主题”。

象征主义者,以及毕加索在蓝色时期,利用他苦行僧形象的解剖结构,借鉴了埃尔·格列柯冰冷的色调。当毕加索创作他的原始立体主义者《阿维尼翁女神》时,他在巴黎的画室拜访了他的朋友伊格纳西奥·祖洛阿加,并研究了埃尔·格列柯《第五印的开启(圣约翰的异象)》。20世纪80年代初,《亚维农少女》与《第五印的开启(圣约翰的异象)》之间的关系被明确指出,当时对两部作品的风格相似性和主题之间的关系进行了分析。

毕加索早期的立体派探索旨在揭示埃尔·格列柯作品的其他方面:对其作品的结构分析、形式的多面折射、形式与空间的交织以及亮点的特殊效果。立体派的一些特征,如扭曲和时间的唯物主义渲染,在埃尔·格列柯的作品中也有类似之处。根据毕加索的说法,埃尔·格列柯的建筑是立体派的。1950年2月22日,毕加索开始了他对其他画家作品的一系列“意译”,以一幅以模仿埃尔·格列柯的画家的肖像开始。芬杜拉基(Foundoulaki)声称,毕加索“完成了激活埃尔·格列柯绘画价值观的过程,这一过程由马奈开始,塞尚继续进行”。

表现主义者专注于埃尔·格列柯的表现性扭曲。德国表现主义运动的主要画家之一弗兰茨·马尔克表示,“我们高兴而坚定地提到埃尔·格列柯的例子,因为这位画家的荣耀与我们对艺术的新认识的演变密切相关。”。杰克逊·波洛克,抽象表现主义运动的主要力量,也受到了埃尔·格列柯的影响。到1943年,波洛克在埃尔·格列柯之后完成了60幅绘画作品,并拥有三本关于克里特人大师的书。

凯萨·约翰逊(Kysa Johnson)将埃尔·格列柯(El Greco)的无瑕构想绘画作为她的一些作品的构图框架,弗里茨·切斯努特(Fritz Chesnut)的肖像多少反映了这位大师的解剖学扭曲。

埃尔·格列柯的个性和作品是诗人雷纳·玛丽亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)灵感的源泉。里尔克的一套诗(希梅尔法赫特·马里亚一世,1913年)直接基于埃尔·格列柯的完美构想。希腊作家尼科斯·卡赞扎基斯(Nikos Kazantzakis)对埃尔·格列柯(El Greco)有着极大的精神亲和力,他将自己的自传报告寄给了格列柯,并向这位出生于克里特的艺术家致意。

关于归属的辩论

埃尔·格列柯作品的确切数量一直是一个激烈争论的问题。1937年,艺术史学家鲁道夫·帕卢奇尼(Rodolfo Pallucchini)进行了一项极具影响力的研究,其结果是大大增加了被埃尔·格列柯接受的作品数量。帕卢奇尼根据摩德纳三联画中央面板背面的画上的签名,将摩德纳埃斯滕塞广场上的一幅小三联画归于埃尔·格列柯(“ΧείρΔομήνιϰο”,由多梅尼科斯亲手创作)。人们一致认为,这幅三联画确实是埃尔·格列柯的早期作品,因此,帕卢奇尼的作品成为了评判艺术家身份的标准。尽管如此,韦蒂(Wethey)否认摩德纳三联画与这位艺术家有任何联系,并在1962年制作了一份反应性的目录,材料数量大大减少。艺术史学家若泽·卡蒙·阿斯纳尔(JoséCamón Aznar)将787至829幅绘画归克里特大师所有,而韦蒂将真迹作品的数量减少到285件,而德国西班牙艺术研究者哈尔多·塞纳(Halldor Sœhner)只承认137件。韦蒂和其他学者拒绝克里特参与其形成的观点,并支持从埃尔·格列柯的作品中删除一系列作品。

自1962年以来,睡梦的发现和广泛的档案研究逐渐使学者们相信,韦蒂的评估并不完全正确,他的目录决定可能扭曲了对埃尔·格列柯起源、发展和乌弗雷整个性质的认识。睡梦的发现导致了另外三幅“多美尼科斯”的署名作品被归于埃尔·格列柯(摩德纳三联画、圣卢克画圣母与圣婴、以及《三博士崇拜》),然后更多的作品被接受为真迹——有些署名,有些则不署名,如1566年绘制的《基督的激情》(带天使的彼亚特),这些作品被纳入了埃尔·格列柯的早期作品组。埃尔·格列柯现在被视为在克里特岛接受过造型训练的艺术家。一系列作品阐释了他的早期风格,一些是他还在克里特岛时画的,一些是他在威尼斯时期画的,还有一些是他后来在罗马逗留时画的。就连韦蒂也承认,“他离开克里特岛之前,可能在摩德纳的埃斯滕塞广场(Galleria Estense)画过这幅小而备受争议的三联画”。尽管如此,关于埃尔·格列柯的真实作品的确切数量的争议仍然没有解决,而韦蒂的目录存在的地位是这些分歧的核心。

一些雕塑,包括厄庇墨透斯和潘多拉,被认为是埃尔·格列柯的作品。这一可疑的归属基于帕切科的证词(他在埃尔·格列柯的工作室看到了一系列雕像,但这些可能仅仅是模型)。

生卒日期: 1541年10月1日 - 1614年4月7日

国籍:希腊

埃尔·格列柯的全部作品(209)

多梅尼科斯·西奥托科普洛斯(Domḗnikos Theotokópoulos,希腊语:Greek: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος)是希腊画家、雕塑家和文艺复兴时期的建筑师。

他最广为人知的名字是埃尔·格列柯(El Greco,The Greek,希腊人),“El Greco”是一个昵称,画家通常用希腊字母全名( Δομήνικος Θεοτοκόπουλος )在他的画作上署名,常加上Κρής (Krḗs)一词 ,意思是克里特人。

埃尔·格列柯出生于坎迪亚王国(现代克里特岛),当时是意大利威尼斯共和国的一部分,也是后拜占庭艺术的中心。在26岁去威尼斯之前,他接受了培训并成为了这一传统的大师,就像其他希腊艺术家一样。1570年,他搬到罗马,在那里他开了一个车间,并完成了一系列的工作。在意大利逗留期间,埃尔·格列柯从当时的一些伟大艺术家,特别是丁托雷托那里汲取了矫饰和威尼斯文艺复兴的元素,丰富了他的风格。1577年,他搬到西班牙的托莱多,在那里生活和工作直到去世。在托莱多,埃尔·格列柯接受了几项主要委托,创作了他最著名的画作,如《托莱多风景》和《第五印的开启(圣约翰的异象)》。

埃尔·格列柯的戏剧和表现主义风格受到同时代人的困惑,但在20世纪得到了欣赏。埃尔·格列柯被视为表现主义和立体主义的先驱,而他的个性和作品则是雷纳·玛丽亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)和尼科斯·卡赞扎基斯(Nikos Kazantzakis)等诗人和作家的灵感来源。埃尔·格列柯被现代学者描述为一位艺术家,他是如此的个人化,以至于他不属于任何传统学派。他最为人所知的是扭曲的拉长的人物,常常是梦幻般或幻影般的色彩,将拜占庭传统与西方绘画传统结合在一起。

生活

早年与家庭

埃尔·格列柯于1541年出生于克里特岛上的佛得村(Fodele)或坎迪亚(Candia)村,出身于一个富裕的城市家庭,在1526年至1528年间发生了反对天主教威尼斯人的起义后,这个家庭很可能被赶出哈尼亚(Chania),来到坎迪亚(Candia)。埃尔·格列柯的父亲,乔治亚·西奥托科普洛斯(Geṓrgios Theotokópoulos)是一名商人和税务员。关于他的母亲或第一任妻子,除了他们也是希腊人外,几乎什么都不知道。他的第二任妻子是西班牙人。

埃尔·格列柯的哥哥马诺·索斯·西奥托科·普洛斯(Manoússos Theotokópoulos,1531-1604)是一位富有的商人,在埃尔·格列柯托莱多的家中度过了他生命的最后几年(1603-1604)。

埃尔·格列柯最初接受的培训是作为后拜占庭艺术的领先中心克里特学校的标志画家。除了绘画,他可能还学习了古希腊的古典文学,也许还学习了拉丁古典文学。他去世时留下了一个130卷的“工作图书馆”,包括希腊文圣经和一本带注释的瓦萨里书。坎迪亚是一个东西方文化和谐共存的艺术活动中心,16世纪大约有200名画家活跃于此,并根据意大利模式组织了一个画家协会。1563年,22岁的埃尔·格列柯在一份文件中被描述为“大师”(“大师多梅尼科斯”),这意味着他已经是公会的大师,并可能经营自己的工作室。三年后的1566年6月,作为一份合同的见证人,他用希腊文签下了自己的名字,名为“画家多梅尼科斯·西奥托科·普洛斯大师”。

大多数学者认为,西奥托科普洛斯“几乎可以肯定是希腊东正教”,尽管一些天主教消息来源仍然声称他从出生起就是东正教。像许多东正教移民到欧洲天主教地区一样,一些人断言他可能在抵达后转入天主教,并可能在西班牙以天主教徒的身份执业,他在遗嘱中将自己描述为“虔诚的天主教徒”。自20世纪60年代初以来,尼古拉斯·帕纳约塔基斯(Nikolaos Panayotakis)、潘德利斯·普雷维拉基斯( Pandelis Prevelakis)和玛丽亚·康斯坦图达基(Maria Constantoudaki)等学者进行了广泛的档案研究,有力地表明埃尔·格列柯的家族和祖先是希腊东正教。他的一个叔叔是东正教牧师,在克里特岛的天主教洗礼档案中没有提到他的名字。普雷韦拉基斯(Prevelakis)更进一步,表达了他对埃尔·格列柯是否曾经是一位虔诚的罗马天主教徒的怀疑。

意大利

年轻的埃尔·格列柯在威尼斯追求自己的事业是很自然的,克里特岛自1211年以来一直是威尼斯共和国的属地。虽然确切的年份尚不清楚,但大多数学者都同意埃尔·格列柯在1567年左右去了威尼斯。对埃尔·格列柯在意大利的岁月了解有限。他在威尼斯一直生活到1570年,根据他的老朋友朱利奥·克洛维奥(Giulio Clovio)写的一封信,当时最伟大的微缩画家朱利奥·克洛维奥(Giulio Clovio)是提香的“弟子”,当时提香已经80多岁,但仍然精力充沛。这可能意味着他在提香的大工作室工作,或者不是。克洛维奥将埃尔·格列柯描述为“一位罕见的绘画天才”。

1570年,埃尔·格列柯移居罗马,在那里他完成了一系列以威尼斯学徒制为标志的作品。不知道他在罗马呆了多久,尽管他可能已经回到威尼斯(公元前。 1575年至1576年),然后前往西班牙。在罗马,根据朱利奥·克洛维奥(Giulio Clovio)的推荐,埃尔·格列柯(El Greco)在法尔内塞宫(Palazzo Farnese)作为客人受到了接待,红衣主教亚历山德罗·法尔内塞(Alessandro Farnese)将该宫打造成了该城市艺术和知识生活的中心。在那里,他接触到了该市的知识精英,包括罗马学者富尔维奥·奥西尼(Fulvio Orsini),他的收藏后来将包括这位艺术家的七幅绘画作品。

与其他移居威尼斯的克里特艺术家不同,埃尔·格列柯极大地改变了自己的风格,并试图通过对传统宗教主题进行新的、不同寻常的诠释来脱颖而出。他在意大利的绘画作品受到了当时威尼斯文艺复兴风格的影响,作品中敏捷、细长的人物让人联想到丁托列托,色彩框架将他与提香联系在一起。威尼斯画家还教他在充满大气光线的风景中组织他的多人物作品。克洛维奥说,在艺术家还在罗马的一个夏天,他访问了埃尔·格列柯。埃尔·格列柯坐在一间黑暗的房间里,因为他发现黑暗比白天的光线更有利于思考,而白天的光线扰乱了他的“内心之光”。由于他在罗马的逗留,他的作品中充斥着猛烈的透视消失点或人物反复扭动和狂暴的姿态所带来的奇怪态度等元素,矫饰主义的所有元素。

当埃尔·格列柯抵达罗马时,米开朗基罗和拉斐尔已经去世,但他们的榜样仍然是至高无上的,对年轻画家来说有些压倒性。埃尔·格列柯决心在罗马留下自己的印记,捍卫自己的艺术观点、思想和风格。他特别表扬了安东尼奥·达·科雷乔和帕尔米贾尼诺,但他毫不犹豫地驳回了米开朗基罗在西斯廷教堂的《最后的审判》。他提议教皇皮亚斯五世按照新的更严格的天主教思想对整个作品进行绘画。当后来有人问他对米开朗基罗有何看法时,埃尔·格列柯回答说:“他是个好人,但他不知道如何画画。”。因此,我们面临着一个悖论:据说埃尔·格列柯的反应最强烈,甚至谴责米开朗基罗,但却发现无法抵挡他的影响。米开朗基罗的影响可以在后来的埃尔·格列柯作品中看到,比如《对耶稣名字的崇拜》。通过在他的一幅作品(《圣殿的净化》)中描绘米开朗基罗、提香、克洛维奥和拉斐尔的肖像,埃尔·格列柯不仅表达了他的感激之情,而且提出了与这些大师抗衡的主张。正如他自己的评论所表明的那样,埃尔·格列柯将提香、米开朗基罗和拉斐尔视为可以效仿的榜样。在他17世纪的编年史中,朱利奥·曼奇尼(Giulio Mancini)将埃尔·格列柯列入画家之列,这些画家以各种方式重新评估了米开朗基罗的教义。

由于他非传统的艺术信仰(比如他对米开朗基罗技术的否定)和个性,埃尔·格列柯很快在罗马成为了敌人。建筑师兼作家皮罗·利戈里奥(Pirro Ligorio)称他为“愚蠢的外国人”,而新发现的档案材料显示,他与法尔内塞(Farnese)发生了冲突,法尔内塞迫使这位年轻艺术家离开了他的宫殿。1572年7月6日,埃尔·格列柯正式对这一事件提出投诉。几个月后,1572年9月18日,他作为一名微型画家向罗马的圣卢克公会缴纳了会费。那年年底,埃尔·格列柯开设了自己的工作室,并聘请了画家拉坦齐奥·波拿斯特里·德·卢奇尼亚诺(Lattanzio Bonastri de Lucignano)和弗朗西斯科·普雷博斯特(Francisco Preboste)作为助手。

西班牙

搬到托莱多

1577年,埃尔·格列柯移居马德里,然后来到托莱多,在那里他创作了成熟的作品。当时,托莱多是西班牙的宗教之都,也是一座人口众多的城市,拥有“辉煌的过去、繁荣的现在和不确定的未来”。在罗马,埃尔·格列柯赢得了一些知识分子的尊重,但也面临着某些艺术评论家的敌意。15世纪70年代,埃斯科里亚尔(El Escorial)的巨大修道院宫殿仍在建造中,西班牙的菲利普二世(Philip II)在为装饰宫殿所需的许多大型绘画寻找优秀艺术家方面遇到了困难。提香死了,丁托列托、保罗·委罗内塞和安东尼斯·莫尔都拒绝来西班牙。菲利浦不得不依靠胡安·费尔南德斯·德纳瓦雷特(Juan Fernández de Navarrete)的天赋,国王认可了他的“严肃和礼仪”(gravedad y decoro)。1579年费尔南德斯去世时,是埃尔·格列柯搬到托莱多的理想时机。

通过克洛维奥(Clovio)和奥西尼(Orsini),埃尔·格列柯会见了西班牙人文主义者兼菲利普代理人贝尼托·阿里亚斯·蒙塔诺( Benito Arias Montano)、牧师佩德罗·查孔( Pedro Chacón)还有路易斯·德·卡斯蒂利亚( Luis de Castilla),托莱多大教堂院长迭戈·德·卡斯蒂利亚(Diego de Castilla)的儿子。埃尔·格列柯与卡斯蒂利亚的友谊将确保他在托莱多的第一笔大额佣金。1577年7月,他抵达托莱多,并签署了一组绘画合同,这些绘画将装饰托莱多的圣多明各埃尔安提古教堂和著名的埃尔埃斯波利奥教堂。到1579年9月,他为圣多明各完成了九幅绘画作品,包括《三位一体》和《圣母升天》。这些作品将确立这位画家在托莱多的声誉。

埃尔·格列柯并不打算永久定居在托莱多,因为他的最终目标是赢得菲利普的青睐,并在王国上留下自己的印记。事实上,他确实从君主那里获得了两项重要任务:《对耶稣名字的崇拜》和《圣莫里斯殉难》。然而,国王不喜欢这些作品,将圣莫里斯祭坛画放在教堂的会馆里,而不是预定的小教堂里。他没有给埃尔·格列柯更多的佣金。国王不满的确切原因尚不清楚。一些学者认为,菲利普不喜欢将活着的人纳入宗教场景。另一些人则认为,埃尔·格列柯的作品违反了反宗教改革的基本规则,即在形象中,内容比风格更重要。菲利浦对自己的艺术作品非常感兴趣,有着非常坚定的品味,贝文努托·切里尼(Benvenuto Cellini)的一件备受追捧的雕塑十字架也未能在抵达时取悦,同样被放到了一个不那么显眼的地方。菲利普与费德里科·祖卡里( Federico Zuccari)的下一个实验更不成功。无论如何,菲利普的不满终结了埃尔·格列柯可能拥有的任何皇室赞助的希望。

成熟作品及后期作品

《奥加兹伯爵的葬礼》,现在是埃尔·格列柯最著名的作品,展示了当地一个流行的传说。这是一幅非常大的画,它清楚地分为两个区域:上方的天堂和下方的陆地,在构图上结合在一起。

由于得不到国王的青睐,埃尔·格列柯不得不留在托莱多,1577年他作为一位伟大的画家在那里受到欢迎。据17世纪西班牙传教士和诗人霍滕西奥·费利克斯·帕拉维奇诺(Hortensio Félix Paravicino)所说,“克里特岛给了他生命和画家的技艺,托莱多一个更好的家园,在那里他通过死亡开始获得永生。”1585年,他似乎雇佣了一名助手,意大利画家弗朗西斯科·普雷博斯特(Francisco Preboste),并建立了一个能够生产祭坛框架和雕像以及绘画的车间。1586年3月12日,他获得了《奥加兹伯爵的葬礼》的委托,这是他最著名的作品。

1597年至1607年是埃尔·格列柯活跃的十年。在这些年里,他接受了几项重要的委托,他的工作室为各种宗教机构创作了绘画和雕塑作品。他在这一时期的主要任务包括托莱多圣何塞教堂的三座祭坛(1597-1599),为马德里奥古斯丁修道院科尔吉奥·德多尼亚·马里亚·德阿拉贡(Colegio de Doña María de Aragon)绘制的三幅画(1596-1600),以及为伊列斯卡斯(Illescas)的卡皮拉·卡里达医院(慈善医院)市长绘制的高坛、四座侧坛和圣伊尔德芬索(St.Ildefonso)(1603-1605)。由市政当局人员组成的《圣母无原罪》委员会(1607-1613)的会议记录将埃尔·格列柯描述为“王国内外最伟大的人物之一”。

1607年至1608年间,埃尔·格列柯与伊列斯卡斯慈善医院当局就其作品(包括绘画、雕塑和建筑)的报酬问题发生了旷日持久的法律纠纷,这一法律纠纷和其他法律纠纷导致了他在晚年所经历的经济困难。1608年,他在托莱多的圣约翰浸礼会医院接受了最后一次主要委托。

埃尔·格列柯让托莱多成为他的家。现存的合同提到他从1585年起是一个由三个公寓和二十四个房间组成的综合体的承租人,该综合体属于维勒纳侯爵。正是在这些公寓里,也作为他的工作室,他度过了余生,绘画和学习。他生活得很有风格,有时吃饭时请音乐家演奏。目前还不确定他是否与他的西班牙女伴侣杰罗尼玛·德拉斯奎瓦斯(Jerónima de Las Cuevas)住在一起,他可能从未与之结婚。她是他的独子豪尔赫·曼努埃尔(Jorge Manuel)的母亲,他出生于1578年,也是一名画家,帮助父亲,在继承画室后,多年来一直在重复他的作品。1604年,豪尔赫·曼努埃尔(Jorge Manuel)和阿方萨·德洛斯·莫拉莱斯(Alfonsa de los Morales)生下了埃尔·格列柯的孙子加布里埃尔(Gabriel),加布里埃尔接受了托莱多总督格雷戈里奥·安古洛(Gregorio Angulo)的洗礼,他是这位艺术家的私人朋友。

在执行塔维拉医院委员会的过程中,埃尔·格列柯病重,一个月后于1614年4月7日去世。几天前,即3月31日,他指示他的儿子应有权继承遗产。两个希腊人,这位画家的朋友,见证了这最后的遗嘱(埃尔·格列柯从未与他的希腊血统失去联系)。他被安葬在圣多明各教堂,享年73岁。

艺术

技术与风格

想象和直觉高于创造的主观特征是埃尔·格列柯风格的基本原则。埃尔·格列柯放弃了古典主义的标准,如度量和比例。他相信优雅是艺术的最高追求,但画家只有设法轻松解决最复杂的问题,才能获得优雅。

埃尔·格列柯认为颜色是绘画中最重要、最难以控制的元素,并宣称颜色高于形式。弗朗西斯科·帕切科(Francisco Pacheco)是一位画家和理论家,他于1611年访问了埃尔·格列柯(El Greco),他写道,这位画家喜欢“粗犷、浑然天成的颜色,以炫耀自己的灵巧”,并“他相信不断地重新粉刷和修饰,以便让广大民众像在自然界一样平淡无奇”。

“我认为模仿颜色是艺术的最大困难。”

——埃尔·格列柯,摘自画家在其一篇评论中的笔记。

艺术历史学家马克斯·德沃亚克(Max Dvořák)是第一位将埃尔·格列柯的艺术与矫饰主义和反自然主义联系起来的学者。现代学者将埃尔·格列柯的理论描述为“典型的矫饰主义者”,并指出其来源于文艺复兴时期的新柏拉图主义。乔纳森·布朗(Jonathan Brown)认为埃尔·格列柯创造了一种复杂的艺术形式;尼古拉斯·佩尼(Nicholas Penny)说,“一旦在西班牙,埃尔·格列柯能够创造出一种他自己的风格,这种风格否定了绘画的大部分可以描述的野心”。

在他成熟的作品中,埃尔·格列柯表现出一种典型的戏剧化倾向,而不是描述。强烈的精神情感从绘画直接传递给观众。根据帕切科的说法,埃尔·格列柯在执行艺术中表现出的不安、暴力和有时看似粗心大意,是因为他努力获得了风格的自由。埃尔·格列柯对超长身材和细长作品的偏爱,既符合他的表达目的,也符合他的美学原则,导致他无视自然法则,将作品拉长到前所未有的程度,特别是当它们被用于祭坛装饰时。在埃尔·格列柯的成熟作品中,人体的解剖学变得更加超凡脱俗;《圣母无瑕受孕》格列柯要求将祭坛画本身再延长1.5英尺(0.46米),“因为这样的形式将是完美的,而不是缩小,这是一个人物身上可能发生的最糟糕的事情”。埃尔·格列柯成熟作品的一个重大创新是形式与空间的交织;两者之间形成了一种互惠关系,使绘画表面完全统一。三个世纪后,塞尚和毕加索的作品中再次出现了这种交织。

埃尔·格列柯成熟风格的另一个特点是光线的使用。正如乔纳森·布朗(Jonathan Brown)所指出的,“每个人像似乎都携带着自己的光,或者反射着从一个看不见的光源发出的光”。费尔南多·马里亚斯(Fernando Marias)和阿古斯丁·布斯塔曼特·加西亚(Agustín Bustamante García)是转录埃尔·格列柯手写笔记的学者,他们将画家赋予光线的力量与基督教新柏拉图主义的基本思想联系起来。

现代学术研究强调托莱多对于埃尔·格列柯成熟风格的全面发展的重要性,并强调画家根据周围环境调整风格的能力。哈罗德·韦蒂(Harold Wethey)断言,“尽管希腊血统,意大利血统,但艺术家如此沉浸在西班牙的宗教环境中,成为西班牙神秘主义最重要的视觉代表”。他认为,在埃尔·格列柯成熟的作品中,“情绪的虔诚程度反映了反宗教改革时期罗马天主教西班牙的宗教精神”。

埃尔·格列柯也是一位出色的肖像画家,他不仅能记录一个坐着的人的容貌,还能传达他们的性格。他的肖像画数量少于他的宗教画,但质量同样高。韦泰(Wethey)说,“通过如此简单的手段,艺术家创造了一个令人难忘的人物形象,使他与提香和伦勃朗一起成为肖像画家中的佼佼者。”。

绘画材料

埃尔·格列柯的许多画作都是在精细画布上绘制的,并采用了粘性油介质。他用他那个时代常用的颜料作画,如蓝铜矿、铅锡黄、朱砂、玛德湖、赭石和红铅,但他很少使用昂贵的天然群青。

建议的拜占庭亲缘关系

自20世纪初以来,学者们一直在争论埃尔·格列柯的风格是否起源于拜占庭。某些艺术史学家断言,埃尔·格列柯的根基牢固地植根于拜占庭传统,他最具个性的特征直接来源于其祖先的艺术,而其他人则认为拜占庭艺术与埃尔·格列柯后来的作品没有关系。

“我不愿意看到一个美丽、匀称的女人,无论从哪个角度来看,无论多么奢侈,她不仅为了按照视觉规律增大体型而失去了美丽,而且不再显得美丽,事实上,变得可怕。”

——埃尔·格列柯

《西罗斯圣母院》(Dormition of the Virgin)是画家克里特时期的一部真迹和署名作品,20世纪60年代早期的广泛档案研究有助于重新点燃和评估这些理论。尽管遵循拜占庭圣像的许多惯例,但风格的各个方面肯定显示出威尼斯人的影响,而表现玛丽之死的构图结合了圣母正统寝室和圣母天主教假设的不同教义。20世纪后半叶致力于埃尔·格列柯的重要学术著作重新评估了对其作品的许多解释,包括他所谓的拜占庭主义。根据埃尔·格列柯亲手写下的笔记、他独特的风格以及埃尔·格列柯用希腊文字签名的事实,他们看到拜占庭绘画和他的艺术之间有着有机的连续性。据玛丽娜·兰布拉基·普拉卡(Marina Lambraki Plaka)“远离意大利的影响,在一个与他的出生地坎迪亚(Candia)智力相似的中立地方,拜占庭式的教育元素出现了,并在其成熟作品中呈现给我们的新形象概念中起到了催化作用”。在作出这一判断时,兰布拉基·普拉卡不同意牛津大学教授西里尔·芒戈(Cyril Mango)和伊丽莎白·杰弗里斯(Elizabeth Jeffreys)的观点,他们声称“尽管有相反的主张,但他著名画作中唯一的拜占庭元素是他希腊字母的签名”。尼科斯·哈季尼科劳(Nikos Hadjinikolaou)表示,从1570年起,埃尔·格列柯的绘画“既不是拜占庭式的,也不是后拜占庭式的,而是西欧式的。他在意大利创作的作品属于意大利艺术史,而他在西班牙创作的作品则属于西班牙艺术史”。

英国艺术史学家大卫·戴维斯(David Davies)从其希腊基督教教育的知识来源以及从东正教的礼拜和仪式方面的回忆中寻找埃尔·格列柯风格的根源。戴维斯认为,反宗教改革的宗教氛围和矫揉造作的美学是激活他个人技巧的催化剂。马德里普拉多博物馆馆长若泽·阿尔瓦雷斯·洛佩拉(Josélvarez Lopera)总结了随后关于这一问题的学术辩论,得出结论认为,在埃尔·格列柯的成熟作品中,“拜占庭记忆”的存在是显而易见的,尽管关于他的拜占庭起源仍有一些模糊的问题需要进一步阐明。

建筑与雕塑

埃尔·格列柯生前作为建筑师和雕塑家受到高度尊重。他通常设计完整的祭坛构图,在卡里达医院(Hospital de la Caridad)担任建筑师、雕塑家和画家。在那里,他装饰了医院的小教堂,但他创造的木制祭坛和雕塑很可能已经消失。大师为埃斯波利奥(El Espolio)设计了最初的镀金木祭坛,这座祭坛已被摧毁,但他创作的圣伊尔德芬索奇迹雕塑群仍保存在祭坛框架的下部中心。

他最重要的建筑成就是圣多明各埃尔安提古的教堂和修道院,他还为此制作了雕塑和绘画。埃尔·格列柯被认为是一位将建筑融入绘画的画家。他自己在托莱多的绘画作品中也有建筑框架。帕切科(Pacheco)称他为“绘画、雕塑和建筑作家”。

埃尔·格列柯在其达涅利·巴巴罗翻译的《维特鲁威的建筑风格》的副本中所刻的旁注中,驳斥了维特鲁威对考古遗迹、标准比例、透视和数学的执着。他还认为维特鲁维斯为了弥补与眼睛的距离而扭曲比例的方式是造成畸形形体的罪魁祸首。埃尔·格列柯反对建筑中规则的概念。他首先相信发明的自由,并捍卫新颖性、多样性和复杂性。然而,这些想法对于他那个时代的建筑界来说过于极端,没有立即的共鸣。

遗产

死后批评声誉

埃尔·格列柯在去世后的几代人中都不屑一顾,因为他的作品在许多方面与早期巴洛克风格的原则背道而驰。早期巴洛克风格在17世纪初崭露头角,并很快取代了16世纪风格主义中仅存的特征。埃尔·格列柯被认为是不可理解的,没有重要的追随者。只有他的儿子和几个不知名的画家创作了他的作品的拙劣复制品。17世纪末和18世纪初的西班牙评论员赞扬了他的技巧,但批评了他的反自然主义风格和复杂的肖像画。其中一些评论员,如安东尼奥·帕洛米诺(Antonio Palomino)和胡安·阿古斯丁·塞恩·贝姆迪兹(Juan Agustín Ceán Bermúdez),将他的成熟作品描述为“可鄙”、“可笑”和“值得嘲笑”。帕洛米诺和贝姆迪兹的观点在西班牙史学中经常被重复,并用“奇怪”、“酷儿”、“原创”、“古怪”等术语加以修饰。在这类文本中经常遇到的“陷入怪癖”一词,随着时间的推移发展成了“疯狂”。

随着18世纪末浪漫主义情绪的到来,埃尔·格列柯的作品被重新审视。对于法国作家泰菲勒·戈蒂埃(Théophile Gautier)来说,埃尔·格列柯是欧洲浪漫主义运动的先驱,它对奇怪和极端的渴望。戈蒂埃将埃尔·格列柯视为理想的浪漫主义英雄(“天才”,“误解”,“疯子”),并且是第一个明确表达他对埃尔·格列柯后来的技巧的钦佩的人。法国艺术评论家扎卡里·阿斯特鲁克( Zacharie Astruc)和保罗·勒福特(Paul Lefort)帮助促进了人们对他的绘画兴趣的广泛复兴。19世纪90年代,居住在巴黎的西班牙画家将他作为他们的向导和导师。然而,在流行的英语想象中,他仍然是1899年以法莲·钱伯斯(Ephraim Chambers)的《百科全书》( Cyclopaedia)中“在埃斯科里亚尔画报上描绘恐怖”的人。

1908年,西班牙艺术史学家曼努埃尔·巴托洛梅·科斯西奥(Manuel BartoloméCossío)出版了第一本全面的埃尔·格列柯作品目录。在这本书中,埃尔·格列柯被描述为西班牙学派的创始人。同年,法国印象派学者朱利叶斯·梅尔·格雷夫(Julius Meier Graefe)前往西班牙,希望学习委拉斯开兹,但却被埃尔·格列柯迷住了;他在《西班牙之旅》(Spanische Reise,1926年以英文出版)一书中记录了自己的经历,这本书广泛地确立了埃尔·格列柯作为过去“在一个有点狭窄的圈子之外”的伟大画家的地位。在埃尔·格列柯的作品中,梅尔·格雷夫( Julius Meier-Graefe)发现了现代性的伏笔。以下是梅尔·格雷夫用来描述埃尔·格列柯对他那个时代艺术运动的影响的词语:

他发现了新的可能性。就连他自己也没能把它们吃光。在他之后的所有世代都生活在他的王国里。他和他的主人提香之间的差别比他和雷诺阿或塞尚之间的差别更大。尽管如此,雷诺阿和塞尚是无可挑剔的独创大师,因为你不可能利用埃尔·格列柯的语言,如果在使用它的过程中,它不是由用户一次又一次地发明的。

— 朱利叶斯·梅尔·格拉夫,西班牙之旅

在1920年的英国艺术家和评论家罗杰·弗莱看来,埃尔·格列柯(El Greco)是一个典型的天才,他“完全不在乎正确的表达方式对公众可能产生的影响”。弗莱将埃尔·格列柯描述为“一位不仅仅是现代人的老大师,实际上他比我们走了好几步,回头给我们指路”。

在同一时期,其他研究人员提出了另一种更激进的理论。眼科医生奥古斯特·戈德施密特(August Goldschmidt)和杰尔曼·贝里滕斯(German Beritens)认为,埃尔·格列柯之所以画出如此细长的人像,是因为他有视力问题(可能是进行性散光或斜视),这使他看到的身体比原来更长,并且与垂线成一定角度;然而,医生阿图罗·佩雷拉将这种风格归因于大麻的使用。《纽约时报》评论员迈克尔·金梅尔曼(Michael Kimmelman)表示,“希腊人成为希腊画家的典范,西班牙人则成为西班牙人的典范”。

1980年4月,美国第39任总统吉米·卡特(Jimmy Carter)说,埃尔·格列柯是“当时出现的最杰出的画家”,他“可能比他的时代早了三四个世纪”,这是对埃尔·格列柯影响的共识的一个缩影。

对其他艺术家的影响

根据埃菲基金会(Efi Foundoulaki)的说法,“20世纪初的画家和理论家‘发现’了一个新的埃尔·格列柯,但在这个过程中,他们也发现并揭示了自己”。他的表现力和色彩影响了德拉克洛瓦和爱德华·马奈。1912年,在慕尼黑的青骑士(Der Blaue Reiter)看来,埃尔·格列柯代表了神秘的内在结构,他们这一代人的任务是重新发现。第一位似乎注意到成熟的埃尔·格列柯形态中的结构密码的画家是立体派先驱之一保罗·塞尚。对两位画家进行的比较形态学分析揭示了他们的共同点,如人体变形、略带红色和(仅在外观上)未加工的背景以及空间渲染的相似性。根据布朗的说法,“塞尚和埃尔·格列柯是精神上的兄弟,尽管他们相隔了几个世纪”。弗莱(Fry)观察到塞尚借鉴了“他伟大的发现,设计的每个部分都渗透了统一和连续的塑料主题”。

象征主义者,以及毕加索在蓝色时期,利用他苦行僧形象的解剖结构,借鉴了埃尔·格列柯冰冷的色调。当毕加索创作他的原始立体主义者《阿维尼翁女神》时,他在巴黎的画室拜访了他的朋友伊格纳西奥·祖洛阿加,并研究了埃尔·格列柯《第五印的开启(圣约翰的异象)》。20世纪80年代初,《亚维农少女》与《第五印的开启(圣约翰的异象)》之间的关系被明确指出,当时对两部作品的风格相似性和主题之间的关系进行了分析。

毕加索早期的立体派探索旨在揭示埃尔·格列柯作品的其他方面:对其作品的结构分析、形式的多面折射、形式与空间的交织以及亮点的特殊效果。立体派的一些特征,如扭曲和时间的唯物主义渲染,在埃尔·格列柯的作品中也有类似之处。根据毕加索的说法,埃尔·格列柯的建筑是立体派的。1950年2月22日,毕加索开始了他对其他画家作品的一系列“意译”,以一幅以模仿埃尔·格列柯的画家的肖像开始。芬杜拉基(Foundoulaki)声称,毕加索“完成了激活埃尔·格列柯绘画价值观的过程,这一过程由马奈开始,塞尚继续进行”。

表现主义者专注于埃尔·格列柯的表现性扭曲。德国表现主义运动的主要画家之一弗兰茨·马尔克表示,“我们高兴而坚定地提到埃尔·格列柯的例子,因为这位画家的荣耀与我们对艺术的新认识的演变密切相关。”。杰克逊·波洛克,抽象表现主义运动的主要力量,也受到了埃尔·格列柯的影响。到1943年,波洛克在埃尔·格列柯之后完成了60幅绘画作品,并拥有三本关于克里特人大师的书。

凯萨·约翰逊(Kysa Johnson)将埃尔·格列柯(El Greco)的无瑕构想绘画作为她的一些作品的构图框架,弗里茨·切斯努特(Fritz Chesnut)的肖像多少反映了这位大师的解剖学扭曲。

埃尔·格列柯的个性和作品是诗人雷纳·玛丽亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)灵感的源泉。里尔克的一套诗(希梅尔法赫特·马里亚一世,1913年)直接基于埃尔·格列柯的完美构想。希腊作家尼科斯·卡赞扎基斯(Nikos Kazantzakis)对埃尔·格列柯(El Greco)有着极大的精神亲和力,他将自己的自传报告寄给了格列柯,并向这位出生于克里特的艺术家致意。

关于归属的辩论

埃尔·格列柯作品的确切数量一直是一个激烈争论的问题。1937年,艺术史学家鲁道夫·帕卢奇尼(Rodolfo Pallucchini)进行了一项极具影响力的研究,其结果是大大增加了被埃尔·格列柯接受的作品数量。帕卢奇尼根据摩德纳三联画中央面板背面的画上的签名,将摩德纳埃斯滕塞广场上的一幅小三联画归于埃尔·格列柯(“ΧείρΔομήνιϰο”,由多梅尼科斯亲手创作)。人们一致认为,这幅三联画确实是埃尔·格列柯的早期作品,因此,帕卢奇尼的作品成为了评判艺术家身份的标准。尽管如此,韦蒂(Wethey)否认摩德纳三联画与这位艺术家有任何联系,并在1962年制作了一份反应性的目录,材料数量大大减少。艺术史学家若泽·卡蒙·阿斯纳尔(JoséCamón Aznar)将787至829幅绘画归克里特大师所有,而韦蒂将真迹作品的数量减少到285件,而德国西班牙艺术研究者哈尔多·塞纳(Halldor Sœhner)只承认137件。韦蒂和其他学者拒绝克里特参与其形成的观点,并支持从埃尔·格列柯的作品中删除一系列作品。

自1962年以来,睡梦的发现和广泛的档案研究逐渐使学者们相信,韦蒂的评估并不完全正确,他的目录决定可能扭曲了对埃尔·格列柯起源、发展和乌弗雷整个性质的认识。睡梦的发现导致了另外三幅“多美尼科斯”的署名作品被归于埃尔·格列柯(摩德纳三联画、圣卢克画圣母与圣婴、以及《三博士崇拜》),然后更多的作品被接受为真迹——有些署名,有些则不署名,如1566年绘制的《基督的激情》(带天使的彼亚特),这些作品被纳入了埃尔·格列柯的早期作品组。埃尔·格列柯现在被视为在克里特岛接受过造型训练的艺术家。一系列作品阐释了他的早期风格,一些是他还在克里特岛时画的,一些是他在威尼斯时期画的,还有一些是他后来在罗马逗留时画的。就连韦蒂也承认,“他离开克里特岛之前,可能在摩德纳的埃斯滕塞广场(Galleria Estense)画过这幅小而备受争议的三联画”。尽管如此,关于埃尔·格列柯的真实作品的确切数量的争议仍然没有解决,而韦蒂的目录存在的地位是这些分歧的核心。

一些雕塑,包括厄庇墨透斯和潘多拉,被认为是埃尔·格列柯的作品。这一可疑的归属基于帕切科的证词(他在埃尔·格列柯的工作室看到了一系列雕像,但这些可能仅仅是模型)。