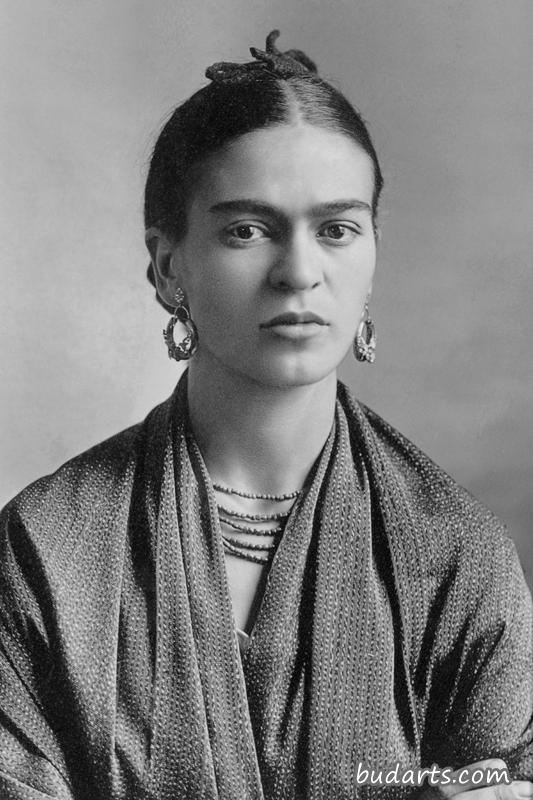

弗里达·卡洛

Frida Kahlo

代表作品:

艺术家名:弗里达·卡洛(Frida Kahlo)

生卒日期: 1907年7月6日 - 1954年7月13日

国籍:墨西哥

弗里达·卡洛的全部作品(76)

玛格达莱娜·卡门·弗里达·卡洛·卡尔德隆(Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón)是一位墨西哥画家,以其许多肖像画、自画像和受墨西哥自然和文物启发的作品而闻名。

受墨西哥流行文化的启发,她采用了一种天真的民间艺术风格来探索墨西哥社会中的身份、后殖民主义、性别、阶级和种族问题。她的画往往带有强烈的自传体元素,并混合了现实主义和幻想。卡洛除了属于后革命时期的墨西哥人运动,该运动试图定义墨西哥人的身份,还被描述为超现实主义者或魔幻现实主义者。她以描绘自己慢性疼痛的经历而闻名。

卡洛出生于德国,父亲是混血儿,母亲是混血儿。她童年和成年的大部分时间都在拉卡萨阿祖尔( La Casa Azul)度过。拉卡萨阿祖尔是她在科亚坎的家,现在可以作为弗里达·卡洛博物馆(Frida Kahlo Museum)公开参观。尽管卡洛小时候因脊髓灰质炎致残,但她一直是一名有前途的医学院学生,直到她18岁时遭遇一场巴士事故,这场事故给她带来了终身的痛苦和医疗问题。在她康复期间,她带着成为一名艺术家的想法回到了童年对艺术的兴趣。

卡洛对政治和艺术的兴趣促使她于1927年加入墨西哥共产党,并通过共产党结识了墨西哥艺术家迭戈·里维拉。这对夫妇于1929年结婚,并在20世纪20年代末和30年代初一起在墨西哥和美国旅行。在这段时间里,她发展了自己的艺术风格,主要灵感来自墨西哥民间文化,并画了大量小型自画像,其中混合了前哥伦比亚和天主教信仰的元素。她的画作引起了超现实主义艺术家安德烈·布雷顿( André Breton)的兴趣,他于1938年在纽约朱利安·利维画廊( Julien Levy Gallery)安排了卡洛的首次个展。这次展览很成功,1939年在巴黎又举办了一次。虽然法国展览不太成功,但卢浮宫从卡洛那里购买了一幅画,使她成为他们收藏的第一位墨西哥艺术家。在整个20世纪40年代,卡洛参加了墨西哥和美国的展览,并担任艺术教师。她在国家绘画、雕塑和雕刻学院(Escuela National de Pintura、Escultura y Grabado)任教,是墨西哥文化学院的创始成员。卡洛一贯脆弱的健康状况在同一个十年中开始下降。1953年,她在墨西哥举办了第一次个人展览,1954年她47岁去世。

直到20世纪70年代末,卡洛作为一名艺术家的作品才为人所知,当时她的作品被艺术史学家和政治活动家重新发现。到20世纪90年代初,她不仅成为艺术史上公认的人物,而且被视为奇卡诺运动、女权运动和同性恋(LGBTQ)运动的标志。卡洛的作品作为墨西哥民族和土著传统的象征而在国际上广受赞誉,女权主义者也将其视为对女性经验和形式的毫不妥协的描述。

早期职业

卡洛从小就喜欢艺术,接受版画制作人费尔南多·费尔南德斯(Fernando Fernández,她父亲的朋友)的绘画指导,并在笔记本上写草图。1925年,她开始在校外工作以帮助家人。在短暂担任速记员后,她成为费尔南德斯的有偿雕刻学徒。她的才华给她留下了深刻的印象,尽管她当时并不认为艺术是一种职业。

18岁时,一场严重的公共汽车事故让卡洛终身痛苦。事故发生后,卡洛卧床三个月,开始画画。她开始考虑做一名医学插图画家,这将把她对科学和艺术的兴趣结合起来。她的母亲为她提供了一个特制的画架,使她能够在床上画画,她的父亲借给她一些油画颜料。她在画架上放了一面镜子,以便她能看到自己。绘画成为卡洛探索身份和存在问题的一种方式。她解释说:“我自己画画,因为我经常是孤独的,我是我最了解的对象。”她后来说,事故和孤立的恢复期让她渴望“重新开始,像亲眼看到的那样画画,而不是别的。”

在这段时间里,卡洛创作的大部分绘画作品都是她自己、她的姐妹和她的校友的肖像。她早期的绘画和书信表明,她的灵感主要来自欧洲艺术家,尤其是文艺复兴时期的大师波提切利和布龙齐诺,以及前卫运动,如新即物主义(Neue Sachlichkeit,也称新客观主义)和立体主义( Cubism)。

1929年,卡洛和丈夫里维拉搬到莫雷洛斯(Morelos),她的灵感来自他们居住的库埃纳瓦卡市( Cuernavaca)。她改变了自己的艺术风格,越来越多地从墨西哥民间艺术中汲取灵感。艺术史学家安德里亚·凯滕曼(Andrea Kettenmann)表示,她可能受到阿道夫·贝斯特·莫加德(Adolfo Best Maugard)关于这一主题的论述的影响,因为她融合了他概述的许多特征——例如,缺乏透视,以及墨西哥前哥伦比亚和殖民时期艺术元素的结合。她对拉扎、墨西哥人民的认同,以及她对墨西哥文化的浓厚兴趣,一直是她余生艺术的重要方面。

在美国工作

1930,当卡洛和里韦拉搬到旧金山时,卡洛被介绍给美国艺术家,如爱德华·韦斯顿(Edward Weston)、拉尔夫·斯塔克波尔(Ralph Stackpole)、蒂莫西·普夫卢格(Timothy Ludwig Pflueger)和尼科拉斯·穆雷(Nickolas Muray)。在旧金山度过的六个月是卡洛的一个生产时期,他进一步发展了她在奎尔纳瓦卡采用的民间艺术风格。除了画几个新认识的人的肖像外,她还画了《弗里达和迭戈·里维拉》,这是一幅基于他们结婚照片的双人肖像画,还有《路德·伯班克肖像》,这幅肖像画将同名园艺家描绘成人与植物的混合。虽然她仍然公开展示自己只是里韦拉的配偶,而不是艺术家。她第一次参加了一个展览,当时《弗里达和迭戈·里维拉》被列入荣誉军团宫的旧金山女艺术家协会第六届年度展览。

在和里维拉一起搬到底特律时,卡洛经历了许多与怀孕失败有关的健康问题。尽管有这些健康问题,以及她对美国资本主义文化的厌恶,卡洛在城市的时间对她的艺术表达是有益的。她尝试了不同的技巧,如蚀刻和壁画,她的绘画开始显示出更强的叙事风格。她还开始强调“恐怖、痛苦、创伤和痛苦”的主题。尽管这幅壁画在当时的墨西哥艺术中很受欢迎,但她还是采用了一种截然相反的媒介,即祈祷图像或回忆录,即业余艺术家在小金属板上制作的宗教绘画,以感谢圣徒在灾难中的祝福。她在底特律以雷塔布洛风格创作的作品包括《亨利福特医院》、《出生》和《墨西哥与美国交界处的自画像(细节)》。虽然卡洛的作品都没有在底特律的展览中展出,但她接受了《底特律新闻》关于她的艺术的采访;这篇文章的标题是“壁画大师的妻子,快乐地涉猎艺术作品”。

重返墨西哥城并获得国际认可

1934年回到墨西哥城后,由于健康问题,卡洛没有创作新的绘画作品,第二年只创作了两幅。然而,在1937年和1938年,卡洛的艺术生涯非常富有成效,她离婚后与迭戈·里维拉和解。她创作的作品“比她结婚前八年所做的还要多”,如《我和我的奶妈》、《记忆,心》、《墨西哥城的四位居民》、《我在水中看到的》。尽管她对自己的作品仍不确定,但墨西哥国立自治大学在1938年初展出了她的一些绘画作品。1938年夏天,电影明星兼艺术收藏家爱德华·G·罗宾逊(Edward G. Robinson)以每幅200美元的价格购买了四幅画,这是她第一次大拍卖。1938年4月,法国超现实主义者André Breton访问里维拉时,得到了更大的认可。他对卡洛印象深刻,立即声称她是超现实主义者,并将她的作品描述为“炸弹上的丝带”(a ribbon around a bomb)。他不仅承诺安排她的画作在巴黎展出,还写信给他的朋友兼艺术品经销商朱利安·利维( Julien Levy),邀请她在曼哈顿东57街的他的画廊举办她的首次个展。

10月,卡洛独自一人前往纽约,在那里,她五颜六色的墨西哥服装“引起轰动”,并使她被视为“异国情调的高度”。11月开幕的展览吸引了乔治亚·欧姬芙和克莱尔·布思·卢斯(Clare Boothe Luce)等著名人物出席,并在媒体上获得了积极关注,尽管许多评论家在评论中采取了屈尊俯就的态度。例如,《时代》杂志写道,“小弗里达的画……具有微缩画的精致,墨西哥传统的鲜红和黄色,以及一个没有感情的孩子顽皮血腥的想象力。”。尽管经历了大萧条,卡洛还是卖出了展览中展出的25幅画中的一半。她还收到了时任现代艺术博物馆(MoMA)主席安森·固特异(Anson Conger Goodyear)和克莱尔·布思·卢斯(Clare Boothe Luce)的委托,为他们画了《多萝西·黑尔的自杀》,她从公寓楼跳楼自杀。在她在纽约度过的三个月里,卡洛很少画画,而是专注于在她脆弱的健康允许的范围内享受这座城市。她也有过几次外遇,与尼可拉斯·穆雷(Nickolas Muray)继续交往,与利维(Levy)和小埃德加·考夫曼(Edgar Kaufmann,Jr)。

1939年1月,卡洛乘船前往巴黎,接受André Breton的邀请,举办她的作品展览。当她到达时,她发现他还没有把她的画从海关清关,甚至没有画廊。在马塞尔·杜尚的帮助下,她得以在雷诺和科尔画廊(Renou et Colle Gallery)安排展览。当画廊拒绝展出卡洛的两幅以外的所有画作时,出现了进一步的问题,认为这些画作对观众来说太令人震惊了,布莱顿坚持要将它们与曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·布拉沃( Manuel Alvarez Bravo)的照片、前哥伦比亚雕塑、18世纪和19世纪墨西哥肖像以及她认为的“垃圾”一起展出:糖头骨、玩具以及他从墨西哥市场买的其他物品。

该展览于3月开幕,但受到的关注远远少于她在美国受到的关注,部分原因是迫在眉睫的第二次世界大战,并造成了经济损失,这导致卡洛取消了计划在伦敦举行的展览。尽管如此,卢浮宫还是买下了《自画像“框架”》,使她成为第一位入选他们收藏的墨西哥艺术家。她还受到了毕加索和胡安·米罗等其他巴黎艺术家以及时装界的热烈欢迎,设计师艾尔莎·斯齐亚帕雷利(Elsa Schiapareli)设计了一件以她为灵感的连衣裙,而《时尚巴黎》(Vogue Paris)则在其页面上以她为主角。然而,她对巴黎和超现实主义者的总体看法仍然是消极的。在给穆雷的一封信中,她称他们为“一群愚蠢的疯子和超现实主义者”,他们“是如此疯狂的‘知识分子’和堕落,以至于我再也无法忍受他们了。”

在美国,卡洛的绘画继续引起人们的兴趣。1941年,她的作品在波士顿当代艺术研究所展出,第二年,她参加了在纽约举行的两次引人注目的展览,即在现代艺术博物馆(MoMA)举办的二十世纪肖像展和超现实主义者的第一次超现实主义论文展。1943年,她参加了费城艺术博物馆的“今日墨西哥艺术”展览,并参加了纽约佩吉·古根海姆( Peggy Guggenheim)的“本世纪艺术”画廊的女艺术家展览。

卡洛在墨西哥的艺术也得到了更多的欣赏。她成为墨西哥文化学院的创始成员,该学院于1942年受公共教育部委托成立,由25名艺术家组成,旨在传播墨西哥文化的公共知识。作为一名会员,她参加了展览策划和艺术会议。在墨西哥城,她的画作在1943年和1944年在英语本杰明·富兰克林图书馆举办的两次墨西哥艺术展览中展出。她应邀参加了一年一度的花卉博览会上举办的“花展沙龙”。里维拉关于卡洛艺术的一篇文章也发表在墨西哥文化学院出版的杂志上。

1943年,卡洛在最近改革的民族主义的埃斯库埃拉国家品图拉学院(Escuela National de Pintura,Escultura y Grabado“La Esmerada”)担任教学职务。她鼓励学生以非正式和无等级的方式对待她,并教他们欣赏墨西哥流行文化和民间艺术,并从街头获取他们的主题。当她的健康问题使她难以上墨西哥城的学校时,她开始在拉卡萨蓝苏尔学校上课。她的四名学生——范妮·拉贝尔( Fanny Rabel)、阿图罗·加西亚·布斯托斯( Arturo García Bustos)、吉列尔莫·蒙罗伊(Guillermo Monroy)和阿图罗·埃斯特拉达( Arturo Estrada)——成为了奉献者,并因其热情而被称为“Los Fridos”。卡洛为自己和她的学生获得了三次壁画委托。1944年,他们画了《拉罗西塔》(La Rosita),这是一幅科约阿坎区(Coyoacán)的小酒馆。1945年,政府委托他们为一家科约阿坎区洗衣店绘制壁画,作为帮助以洗衣店为生的贫困妇女的国家计划的一部分。同年,该组织为墨西哥城的一家旅馆日落(Posada del Sol)创作了壁画。然而,由于酒店业主不喜欢它,它在完工后不久就被摧毁了。

直到20世纪40年代中后期,卡洛一直在努力通过她的艺术谋生,因为她拒绝调整自己的风格以满足客户的愿望。20世纪40年代初,她接受了墨西哥政府的两项委托。她没有完成第一个任务,可能是因为她不喜欢这个主题,第二个任务被委托机构拒绝。尽管如此,她还是有固定的私人客户,比如工程师爱德华多·莫里洛·萨法(Eduardo Morillo Safa),他在过去十年里订购了30多幅家庭成员的肖像。1946年,她因绘画《摩西》获得5000比索国家奖,1947年,这《两个弗里达》被现代艺术博物馆(Museo de Arte Moderno)购买,她的经济状况有所改善。根据艺术史学家安德里亚·凯滕曼(Andrea Kettenmann)的说法,到20世纪40年代中期,她的画“在墨西哥的大多数团体展览中都有展出”。此外,玛莎·萨莫拉(Martha Zamora)写道,她可以“出售她目前正在画的任何画,有时不完整的画会直接从画架上购买。”

晚年

就在卡洛在墨西哥获得认可的同时,她的健康状况也在迅速下降,一次支撑脊柱的手术也失败了。她这一时期的绘画作品包括《破碎的柱子》、《没有希望》、《希望之树,坚强》和《受伤的鹿》,反映了她糟糕的身体状况。在她最后的几年里,卡洛大部分时间都被关在蓝色小屋里。她画的大多是静物,用旗帜或鸽子等政治符号描绘水果和花朵。她担心能够描绘自己的政治信念,她说“我对我的画非常不安。主要是因为我想让它对革命共产主义运动有用……到目前为止,我只是简单地表达了我自己……我必须竭尽全力确保我的健康所能做的小小的积极的事情也有利于革命,这是唯一活着的真正理由。”她还改变了她的绘画风格:她的笔触,以前精致而细致,现在更为匆忙,她对颜色的使用更为急躁,整体风格更为强烈和狂热。

摄影师萝拉·阿尔瓦雷斯·布拉沃(Lola Alvarez Bravo)了解到卡洛活不了多久了,因此于1953年4月在墨西哥当代艺术馆(Galería Arte Contemporaneo)举办了她的第一次个人展览。尽管卡洛最初没有出席开幕式,因为她的医生给她开了卧床休息的处方,但她命令将她的四柱床移到画廊所在地。令宾客们惊讶的是,她乘坐救护车抵达,并被担架抬到床上,在派对期间她一直呆在床上。该展览是墨西哥一项著名的文化活动,也受到了世界主流媒体的关注。同年,泰特美术馆举办了墨西哥艺术展她在伦敦展出了五幅油画。

1954年,卡洛在4月和5月再次住院。那年春天,她每隔一年就重新开始画画。她最后的作品包括《马克思主义会使病人健康》、《斯大林自画像》以及静物《生活》。

风格与影响

据估计,卡洛一生创作了多少幅油画,数量从不足150幅到200幅不等。她最早的作品创作于20世纪20年代中期,受到文艺复兴时期大师和欧洲前卫艺术家莫迪利亚尼的影响。卡洛从墨西哥民间艺术中获得了更多的灵感,其元素是“幻想、天真、对暴力和死亡的迷恋”。她发展的风格将现实与超现实主义元素结合在一起,常常描绘痛苦和死亡。

卡洛最早的支持者之一是超现实主义艺术家André Breton,他声称她是这场运动的一部分,是一位“完全不知道推动我和朋友们活动的想法”的艺术家,她发展了自己的风格。伯特伦·D·沃尔夫(Bertram D.Wolfe)对此表示赞同,他写道,卡洛的作品是“一种‘天真’的超现实主义,是她为自己发明的”。尽管布莱顿认为她在超现实主义运动中主要是一股女性力量,但卡洛将后殖民问题和主题带到了超现实主义的前沿。André Breton还将卡洛的作品描述为“完美地处于政治(哲学)路线和艺术路线的交叉点上”。当她随后参加超现实主义展览时,她说她“厌恶超现实主义”,对她来说,超现实主义是“资产阶级艺术”,而不是“人们希望从艺术家那里得到的真正艺术”. 一些艺术史学家不同意她的作品是否应该被归类为属于这场运动。据安德里亚·凯滕曼(Andrea Kettenmann)说,卡罗是一位更关注描绘自己内心体验的象征主义者。艾玛·德克斯特(Emma Dexter)认为,卡洛从幻想和现实中获得灵感,主要来自阿兹特克神话和墨西哥文化,而不是超现实主义,认为她的绘画与魔幻现实主义更为相称,也被称为新客观性。它结合了现实和幻想,并采用了与卡洛相似的风格,如平坦的视角、清晰的人物轮廓和明亮的色彩。

墨西哥

与许多其他当代墨西哥艺术家一样,卡洛深受墨西哥人的影响,墨西哥人是革命后发展起来的浪漫主义民族主义。墨西哥运动声称抵制殖民主义造成的“文化自卑心态”,并特别重视土著文化。革命前,墨西哥民间文化——融合了本土和欧洲元素——遭到精英的蔑视,他们声称拥有纯粹的欧洲血统,并将欧洲视为墨西哥应该效仿的文明定义。卡洛的艺术抱负是为墨西哥人民画画,她说她希望“用我的画,配得上我所属的人民,配得上那些使我坚强的思想”。为了强化这一形象,她宁愿隐瞒她在父亲和费迪南德·费尔南德斯以及预备学校接受的艺术教育。相反,她把自己塑造成一个“自学成才、天真的艺术家”。

当卡洛在20世纪20年代开始她的艺术家生涯时,壁画家主宰了墨西哥艺术界。他们以文艺复兴大师和俄罗斯社会主义现实主义者的风格创作了大量的公共作品:它们通常描绘的是大众,其政治信息很容易解读。尽管她与迭戈·里维拉、Jose Clemente Orozco和大卫·阿尔法罗·西奎罗斯( David Alfaro Siquieros)等壁画家关系密切,并与他们一样致力于社会主义和墨西哥民族主义,但卡洛的大部分绘画都是相对较小的自画像。特别是在20世纪30年代,她的风格尤其受到还愿画或回忆录的影响,这些都是业余艺术家制作的明信片大小的宗教图像。他们的目的是感谢圣徒们在灾难中的保护,他们通常描述一个事件,例如疾病或事故,而它的专员是从中得救的。重点放在所描绘的人物身上,他们很少有现实的视角或详细的背景,从而将事件提炼成其本质。卡洛收集了大约2000件雷塔布洛(retablos),并将其陈列在蓝色之家的墙上。据劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)和彼得·沃伦(Peter Wollen)称,雷塔布洛(retablos)使卡洛“发展出纯粹标志性的极限,并允许她使用叙事和寓言。”

卡洛的许多自画像模仿了殖民地时代流行的经典半身像,但他们颠覆了这种形式,将主题描绘成不如现实中的吸引力。20世纪30年代末,她更频繁地关注这种形式,从而反映了墨西哥社会的变化。墨西哥人对革命的遗产越来越失望,并努力应对大萧条的影响,他们放弃了社会主义精神,转而追求个人主义。这反映在“个人崇拜”上,这种崇拜是围绕多洛雷斯·德尔·里奥(Dolores del Río)等墨西哥电影明星发展起来的。根据谢弗的说法,卡洛的“面具般的自画像呼应了当代对女性美的电影特写的迷恋,以及在黑色电影中表现的女性差异的神秘。”通过不断重复相同的面部特征,卡洛借鉴了土著和天主教文化中对女神和圣人的描绘。

在特定的墨西哥民间艺术家中,卡洛尤其受到赫密涅吉尔多·布斯托斯(Hermenegildo Bustos)的影响,他的作品描绘了墨西哥文化和农民生活,以及何塞·瓜达卢佩·波萨达(JoséGuadalupe Posada)的影响,他以讽刺的方式描绘了事故和犯罪。她还从被她称为“天才之人”的耶罗尼米斯·博斯和老彼得·勃鲁盖尔的作品中获得灵感,后者对农民生活的关注与她对墨西哥人民的兴趣相似。另一个影响是诗人罗萨里奥·卡斯特拉诺斯(Rosario Castellanos),他的诗经常记录女性在墨西哥父权制社会中的命运,关注女性身体,讲述巨大的身体和情感痛苦的故事。

象征主义与图像学

卡洛的画作经常以根意象为特色,根从她的身体里长出来,把她绑在地上。这从积极的意义上反映了个人成长的主题;在消极的意义上被困在一个特定的地点,时间和情况;在一个模糊的意义上,过去的记忆如何影响现在的好或坏。在《我的祖父母和我》中,卡洛把自己画成了一个十岁的孩子,手里拿着一根从一棵古树上长出来的缎带,上面有她祖父母和其他祖先的肖像,而她的左脚是一根从地里长出来的树干,反映了卡洛对人类与地球的团结以及她自己与墨西哥的团结的看法。在卡洛的画作中,树木象征着希望、力量和超越世代的延续性。此外,在卡洛的绘画中,头发是成长和女性化的象征,在剪短头发的自画像中,卡洛画自己穿着男人的西装,剪掉了刚刚剪掉的长发。卡洛一只手拿着剪刀,威胁性地靠近她的生殖器,这可以解释为对迭戈·里维拉的威胁——里维拉经常的不忠激怒了她——或威胁要伤害自己的身体,就像她攻击自己的头发一样,这表明女性经常将对他人的愤怒投射到自己身上。此外,这幅画不仅反映了卡洛对里维拉的失望,也反映了她对墨西哥父权制价值观的不安,因为剪刀象征着一种邪恶的阳刚之气,有可能在隐喻和字面上“切割”女性。在墨西哥,传统的西班牙男子汉气概被广泛接受,但卡洛总是对男子汉气概感到不舒服。

由于她年轻时在公共汽车上遭遇事故,卡洛一生中的大部分时间都在医院接受手术,大部分时间都是由庸医完成的,卡洛相信这些庸医可以让她恢复到事故前的状态。卡洛的许多画作都与医学图像有关,以疼痛和伤害为主题,以卡洛流血为特征,展示她开放的伤口。卡洛的许多医学画作,特别是关于分娩和流产的,都有强烈的内疚感,一种以牺牲另一个人的生命为代价而活下去的感觉。

尽管卡洛在她的画作中描绘了她自己和她生活中的事件,但它们的意义往往模棱两可。她不仅用它们来展示自己的主观体验,而且还提出了关于墨西哥社会及其内部身份建构的问题,特别是性别、种族和社会阶层。历史学家莉莎·贝克威尔(Liza Bakewell)表示,卡洛“认识到革命意识形态带来的冲突”:

一个墨西哥人是什么样的人?——现代,但前哥伦布时期;年轻但古老;反天主教但还信奉天主教;西方,却是新世界;发展中,但不发达;独立但被殖民;混血,但不是西班牙人或印度人。

What was it to be a Mexican? – modern, yet pre-Columbian; young, yet old; anti-Catholic yet Catholic; Western, yet New World; developing, yet underdeveloped; independent, yet colonized; mestizo, yet not Spanish nor Indian.

为了通过她的艺术探索这些问题,卡洛发展了一套复杂的肖像画,在她的绘画中广泛运用了前哥伦布和基督教的符号和神话。在她的大多数自画像中,她将自己的脸描绘成面具状,但周围环绕着视觉线索,让观众能够解读其深层含义。阿兹特克神话在卡洛的绘画中以猴子、骷髅、骷髅、血液和心脏等符号为主要特征;通常,这些符号指的是科特利克(Coatlicue,众神之母)、克察尔科亚特尔(Quetzalcatl,羽蛇神)和索洛特(Xolotl,暮光之神)的神话。卡洛从阿兹特克神话中衍生出来的其他核心元素是杂合性和二元论。她的许多绘画描绘了对立:生与死、前现代与现代、墨西哥与欧洲、男性与女性。

除了阿兹特克传说外,卡洛在她的绘画中还经常描绘墨西哥民间传说中的两位核心女性人物:拉洛罗娜(La Llorona)和拉马林奇(La Malinche),她们与艰难的处境、苦难、不幸或审判相互关联,被描绘成灾难、悲惨或“德拉钦加达”(La chingada,去他妈的)。例如,当她在底特律福特医院流产后画自己时,《亨利福特医院》,她表现为哭泣,头发蓬乱,心脏外露,这一切都被认为是杀害孩子的女人拉洛罗娜的外表的一部分。这幅画传统上被解读为对卡洛怀孕失败的悲伤和痛苦的简单描述。但随着对画中符号的解读,以及卡洛在信件中对母亲身份的真实看法,这幅画被视为描绘了墨西哥社会中一个没有孩子的妇女的非传统和禁忌选择。

卡洛经常在她的绘画中描绘自己的身体,以不同的状态和伪装呈现:受伤、破碎、还是孩子,或者穿着不同的服装,如特瓦纳(Tehuana)服装、男装或欧洲服装。她把自己的身体作为一个隐喻来探讨社会角色的问题。她的绘画经常以非传统的方式描绘女性的身体,比如流产、分娩或变装。在以图形的方式描绘女性身体的过程中,卡洛将观众定位为偷窥者的角色,“这使得观众几乎不可能不采取有意识的姿势来回应”。

据南希·库伊(Nancy Cooey)说,卡洛通过她的绘画将自己塑造成“她自己神话中的主要人物,作为一个女人、一个墨西哥人和一个受苦受难的人……她知道如何将每一个都转化为一个符号或符号,能够表达人类巨大的精神抵抗力和它灿烂的性欲”。类似地,南希·德菲巴赫(Nancy Deffebach)指出,卡洛“将自己塑造成一个女性、墨西哥人、现代人和有权势的主体”,并且与墨西哥社会中女性所允许的母亲/妓女角色的通常二分法不同。据艺术历史学家琼·博尔萨( Joan Borsa)说,由于她的性别和与壁画传统的分歧,直到20世纪80年代末,卡洛的绘画一直被视为政治性较低、较天真和主观的作品。

对于她对主体性和个人历史的探索的批判接受常常否定或淡化了审视自己的位置、继承和社会条件所涉及的政治……批判性的回应继续掩盖着卡洛对个人生活的改造,忽视或最小化了她对性、性别差异、边缘性、文化身份、女性主体性、政治和权力的质疑。

个人生活

玛格达琳娜卡门·弗里达·卡洛·卡尔德龙(Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón)于1907年7月6日出生在墨西哥城郊外的一个村庄卡尔德龙(Coyoacán)。卡洛说,她出生在蓝房子(La Casa Azul)的家中,但根据官方出生登记,出生在她外祖母附近的家中。卡洛的父母是摄影师吉列尔莫·卡洛( Guillermo Kahlo,1871-1941)和马蒂尔德·卡尔德隆·冈萨雷斯(Matilde Calderón y González,1876-1932),他们生下卡洛时分别36岁和30岁。吉列尔莫原籍德国,1891年因意外事件导致癫痫结束大学学业后移居墨西哥。尽管卡洛说她的父亲是犹太人,她的祖父母是来自阿拉德市的犹太人,但这一说法在2006年受到两位德国系谱学家的质疑,他们发现他是路德教徒。马蒂尔德出生在瓦哈卡,父亲是土著人,母亲是西班牙后裔。除了卡洛,这段婚姻还产生了女儿马蒂尔德(Matilde,约1898-1951年)、阿德里亚娜(Adriana,约1902-1968年)和克里斯蒂娜( Cristina,约1908-1964年)。吉列尔莫第一次结婚时,她有两个同父异母的姐妹,玛丽亚·路易莎和玛格丽塔,但她们是在修道院长大的。

卡洛后来形容她童年家里的气氛常常是“非常非常悲伤”。父母都经常生病,他们的婚姻缺乏爱。她与母亲马蒂尔德的关系非常紧张。卡洛形容她的母亲“善良、活跃、聪明,但也精打细算、残忍、狂热地信奉宗教”。她的父亲吉列尔莫的摄影事业在墨西哥革命期间遭受了巨大损失,因为被推翻的政府委托他创作作品,而长期的内战限制了私人客户的数量。

当卡洛六岁时,她感染了小儿麻痹症,这使她的右腿比左腿短而瘦。疾病迫使她与同龄人隔离数月,她受到欺凌。虽然这段经历让她变得隐居,但由于他们共同经历过残疾生活,这也让她成为吉列尔莫的最爱。卡洛称赞他让她的童年变得“奇妙……他是我温柔、工作(摄影师和画家)以及最重要的是理解我所有问题的伟大榜样。”他教她文学、自然和哲学,并鼓励她进行体育运动以恢复体力,尽管大多数体育锻炼被认为不适合女孩。他还教她摄影,她开始帮助他对照片进行润色、冲洗和着色。

由于小儿麻痹症,卡洛上学比同龄人晚。她和妹妹克里斯蒂娜一起上了科亚坎当地的幼儿园和小学,五年级和六年级在家上学。当克里斯蒂娜跟随姐妹们进入一所修道院学校时,由于父亲的意愿,卡洛进入了一所德国学校。她很快因不服从而被开除,并被送到一所职业师范学校。她在学校的逗留时间很短,因为她受到一名女教师的性虐待。

1922年,卡洛被精英国家预备学校录取,在那里她专注于自然科学,目的是成为一名医生。该机构最近才开始招收妇女,2000名学生中只有35名女孩。她在学术上表现出色,是一个贪婪的读者,并且“深深地沉浸在墨西哥文化、政治激进主义和社会正义问题中,并认真致力于这些问题”。这所学校提倡土著化,这是一种新的墨西哥身份感,以墨西哥的土著遗产为荣,并试图摆脱欧洲优于墨西哥的殖民心态。当时对卡洛特别有影响力的是她的九位同学,她与他们组成了一个非正式团体,称为“卡丘查”——其中许多人将成为墨西哥知识精英的领袖人物。他们叛逆,反对一切保守主义,恶作剧,上演戏剧,辩论哲学和俄罗斯经典。为了掩盖她年龄更大的事实,并宣称自己是“革命之女”,她开始说她出生于1910年7月7日,也就是墨西哥革命开始的那一年,她一生都在这样做。她爱上了该组织的领导人亚历杭德罗·戈麦斯·阿里亚斯(Alejandro Gomez Arias),也是她的初恋。她的父母不赞成这种关系。阿里亚斯和卡洛经常因为当时的政治动荡和暴力而彼此分离,因此他们交换了充满激情的情书。

1925年至1930年:公共汽车事故和与迭戈·里维拉的婚姻

1925年9月17日,卡洛和她的男友阿里亚斯在放学回家的路上。他们上了一辆公共汽车,但下了车去寻找卡洛留下的雨伞。然后他们登上第二辆公交车,车上很拥挤,他们坐在后面。司机试图越过迎面而来的电动有轨电车。有轨电车撞上了木巴士的侧面,把它拖了几英尺。几名乘客在事故中丧生。当阿里亚斯受到轻微伤害时,卡洛被穿过骨盆的铁扶手刺穿。后来,她将受伤描述为“剑刺穿公牛的方式”。阿里亚斯和其他人拆除了扶手,这对卡洛来说是难以置信的痛苦。

卡洛受了很多伤:她的骨盆骨折,腹部和子宫被栏杆刺穿,脊椎骨折3处,右腿骨折11处,右脚粉碎脱臼,锁骨骨折,肩膀脱臼。她在医院里住了一个月,在家里康复了两个月,才得以重返工作岗位。当她继续感到疲劳和背痛时,医生给她拍了X光片,结果显示事故还导致三个椎骨移位。作为治疗,她不得不穿上石膏胸衣,这使她在床上休息了三个月的大部分时间。

这场事故结束了卡洛成为一名医生的梦想,并导致她终身痛苦和疾病;她的朋友安德烈斯·亨斯特罗萨(Andrés Henestrosa)说卡洛“活在死亡中”。到1927年底,卡洛的卧床休息时间结束了,她开始和她的老同学们交往,他们现在在大学里,参与学生政治。她加入了墨西哥共产党(PCM),并被介绍给一批政治活动家和艺术家,包括流亡的古巴共产党人朱利奥·安东尼奥·梅拉( Julio Antonio Mella )和意大利裔美国摄影师蒂娜·莫多蒂( Tina Modotti)。

1928年6月,在莫多蒂的一次聚会上,卡洛被介绍给迭戈·里维拉。他们在1922年短暂相遇,当时他正在她的学校画壁画。在1928年他们被介绍后不久,卡洛请他判断她的绘画是否显示出足够的天赋,使她能够从事艺术家的职业。里维拉回忆说,她的作品给她留下了深刻的印象,她说,这些作品表现出“不同寻常的表达能力、对人物的精确刻画和真正的严肃……他们有着基本的造型诚实,以及他们自己的艺术个性……很明显,这个女孩是一位真正的艺术家”。

卡洛很快与里维拉开始了关系,里维拉比她大20岁,有过两个妻子。1929年8月21日,卡洛和里维拉在科亚坎市政厅举行了一场民间婚礼。她的母亲反对这桩婚姻,父母双方都称之为“大象和鸽子的婚姻”,指的是这对夫妇在体型上的差异。里维拉身材高大,体重超重,而卡洛则娇小而脆弱。尽管如此,她的父亲还是支持里维拉,里维拉很富有,因此能够养活卡洛,卡洛不能工作,不得不接受昂贵的医疗。这场婚礼由墨西哥和国际媒体报道,随后几年,这场婚礼在墨西哥一直受到媒体的关注,文章称这对夫妇只是“迭戈和弗里达”。

结婚后不久,即1929年末,卡洛和里维拉搬到了莫雷洛斯农村州的库埃纳瓦卡,在那里他被委托为科尔特斯宫绘制壁画。大约在同一时间,为了支持里维拉,她辞去了墨西哥共产党(PCM)的成员资格。里维拉在结婚前不久因支持第三国际组织内的左翼反对派运动而被驱逐。

内战期间,莫雷洛斯经历了一些最激烈的战斗,在西班牙风格的城市库埃纳瓦卡的生活使卡洛对墨西哥身份和历史的感觉更加强烈。与当时的许多其他墨西哥女艺术家和知识分子一样,卡洛开始穿着传统的墨西哥土著农民服装,以强调她的混血祖先:长而多彩的裙子、惠皮尔(Huipil)和雷博佐(rebozos,一种大披肩)、精致的头饰和大量珠宝。她特别喜欢据称来自特万特佩克地峡(Isthmus of Tehuantepec)母系社会的女性服饰,她们代表了革命后墨西哥的“真正的墨西哥本土文化遗产”。这些服装让卡洛表达了她的女权主义和反殖民主义理想。

1931-1933年:美国旅行

里维拉在1930年底完成了在奎尔纳瓦卡的委员会之后,他和卡洛搬到了旧金山,在那里他为旧金山证券交易所和加利福尼亚美术学院的午餐俱乐部画壁画。这对夫妇在伦敦逗留期间受到有影响力的收藏家和客户的“款待、崇拜和宠爱”。她与匈牙利裔美国摄影师尼古拉斯·穆雷(Nickolas Muray)的长期恋情很可能就是在这个时候开始的。

卡洛和里维拉于1931年夏天返回墨西哥,并于秋季前往纽约,参加里维拉在现代艺术博物馆(MoMA)举办的回顾展开幕式。1932年4月,他们前往底特律,里维拉受命为底特律艺术学院绘制壁画。此时,卡洛在与媒体的互动中变得更加大胆,她流利的英语给记者留下了深刻的印象,并在她抵达城市时表示,她是他们两人中更伟大的艺术家。

弗里达·卡洛在1933年2月2日接受《底特律新闻》(Detroit News)采访时说:“当然,对于一个小男孩来说,他做得很好,但我才是大艺术家。”。

在底特律度过的这一年对卡洛来说是一段艰难的时光。尽管她喜欢访问旧金山和纽约,但她不喜欢美国社会的一些方面,她认为她是殖民主义者,也是大多数美国人,她觉得她很“无聊”。她不喜欢与亨利和埃德塞尔·福特等资本家交往,对底特律的许多酒店拒绝接待犹太客人感到愤怒。在给一位朋友的信中,她写道:“尽管我对美国所有的工业和机械发展都很感兴趣”,但她感到“我对这里所有的有钱人都有点愤怒,因为我看到成千上万的人处于最可怕的痛苦之中,没有东西吃,没有地方睡觉,这就是给我留下最深刻印象的地方。看到有钱人日夜开派对,而成千上万的人却饿死,真是可怕。卡洛在底特律的日子也因为怀孕而变得复杂。她的医生同意堕胎,但药物无效。卡洛对生孩子的想法非常矛盾,在她与里维拉结婚的早些时候,她已经堕胎了。流产失败后,她勉强同意继续怀孕,但于7月流产,导致严重出血,需要住院两周。不到三个月后,她的母亲在墨西哥死于手术并发症。

1933年3月,卡洛和里维拉回到纽约,因为他受命为洛克菲勒中心绘制壁画。在这段时间里,她只画了一幅画《我的衣服挂在那儿》。她还接受了美国媒体的进一步采访。5月,里维拉被洛克菲勒中心项目解雇,取而代之的是受雇为新工人学校绘制壁画。尽管里维拉希望继续留在美国,但卡洛很想家,1933年12月壁画揭幕后不久,他们回到了墨西哥。

1934年至1949年:蓝色之家与健康下降

回到墨西哥城,卡洛和里维拉搬进了圣安格尔富裕社区的一所新房子。它由勒·柯布西耶的学生胡安·奥戈尔曼(Juan O'Gorman)委托建造,由两个部分组成,由一座桥连接。卡洛的画是蓝色的,里维拉的画是粉色和白色的。波希米亚人的住所成为来自墨西哥和国外的艺术家和政治活动家的重要聚会场所。

她再次经历了健康问题——经历了阑尾切除术、两次堕胎和坏疽脚趾截肢——她与里维拉的婚姻也变得紧张起来。他对回到墨西哥感到不高兴,并责怪卡洛让他们回来。虽然他以前对她不忠,但现在他开始与她的妹妹克里斯蒂娜发生婚外情,这深深伤害了卡洛的感情。1935年初发现后,她搬到墨西哥城中部的一间公寓,并考虑与他离婚。她还与美国艺术家野口聪(Isamu Noguchi)私通。

1935年晚些时候,卡洛与里维拉和克里斯蒂娜和解,并搬回圣安格尔。她成了克里斯蒂娜的孩子伊索尔达(Isolda) 安东尼奥(Antonio)的姨妈。尽管和解,里维拉和卡洛仍继续不忠。她还在1936年恢复了政治活动,加入第四国际组织,成为团结委员会的创始成员,为西班牙内战中的共和党人提供援助。她和里维拉成功地向墨西哥政府请愿,向前苏联领导人利昂·托洛茨基(Leon Trotsky)提供庇护,并为他和他的妻子娜塔莉亚·塞多娃( Natalia Sedova)提供蓝色小屋作为住所。这对夫妇从1937年1月到1939年4月一直住在那里,卡洛和托洛茨基不仅成为了好朋友,而且还发生了短暂的婚外情。

在巴黎展览开幕后,卡洛乘船返回纽约。她渴望与穆雷重聚,但穆雷决定结束他们的婚外情,因为他遇到了另一个他打算娶的女人。卡洛回到墨西哥城,里维拉在那里要求与她离婚。他做出这一决定的确切原因不得而知,但他公开表示,这只是“现代风格的法律便利问题……没有情感、艺术或经济原因。”据他们的朋友说,离婚主要是由双方的不忠造成的。他和卡洛于1939年11月获准离婚,但仍保持友好关系;她继续管理他的财务和通信。

蓝色之家的花园

在与里维拉分离后,卡洛搬回拉卡萨阿苏尔,并决心自食其力,在海外经历的启发下,作为一名艺术家开始了另一个富有成效的时期。受到认可的鼓舞,她从1932年以来使用的小而更贴心的锡纸转向大画布,因为它们更容易展示。她还采用了更复杂的技术,限制了图形细节,并开始制作更多的四分之一长的肖像画,这些肖像画更容易销售。她在这一时期创作了几幅最著名的作品,如《两个弗里达》、《剪短头发的自画像》、《受伤的桌子》和《荆棘项链自画像》。三次展览以1940的作品为主题:墨西哥城的第四届国际超现实主义展览,旧金山的金门国际博览会,以及纽约现代艺术博物馆的墨西哥的二十世纪艺术。

1940年8月21日,托洛茨基在科约阿坎区(Coyoacán)被暗杀。卡洛曾一度被怀疑参与其中,因为她认识凶手,因此被逮捕并与妹妹克里斯蒂娜一起关押了两天。接下来的一个月,卡洛前往旧金山治疗背部疼痛和手部真菌感染。自离婚以来,她持续脆弱的健康状况日益恶化,酗酒加剧了这一状况。

里维拉在托洛茨基谋杀案后逃离墨西哥城,他也在旧金山。虽然卡洛与艺术商人海因茨·伯格鲁恩(Heinz Berggruen)在访问旧金山时有过关系,但她和里维拉和解了。他们于1940年12月8日在一个简单的民事仪式上再婚。卡洛和里维拉结婚后不久就回到了墨西哥。在最初的五年里,欧盟的动荡程度比以前有所减轻。两人都比较独立,虽然拉卡萨蓝苏尔( La Casa Azul)是他们的主要住所,但里维拉保留了圣安格尔之家作为他的工作室和第二套公寓。两人继续有婚外情。卡洛是一名双性恋者,与男性和女性都有外遇,有证据表明她的男性情人对卡洛来说比她的女同性恋外遇更重要。

尽管她在旧金山接受了治疗,卡洛的健康问题在整个40年代一直持续。由于脊柱问题,她在1940年至1954年间分别穿了28件支撑性紧身胸衣,从钢铁、皮革到石膏都有。她经历了腿部疼痛,手上的感染已成为慢性病,她还接受了梅毒治疗。1941年4月她父亲的去世使她陷入了抑郁症。她的健康状况不佳使她越来越多地被限制在蓝色之家,那里成了她的世界中心。她喜欢照料房子和花园,有朋友、仆人和各种宠物陪伴着她,包括蜘蛛猴、墨西哥无毛犬和鹦鹉。

虽然卡洛在她的祖国获得了认可,但她的健康状况继续下降。到了20世纪40年代中期,她的背部已经恶化到无法继续坐着或站着的地步。1945年6月,她前往纽约进行一次手术,手术融合了一块骨移植片和一个钢制支撑物,使她的脊柱变直。那次艰难的手术失败了。据赫雷拉(Herrera)说,卡洛也破坏了她的康复进程,因为她没有按要求休息,并且有一次在愤怒中重新打开了伤口。她在这一时期的绘画作品,如《破碎的柱子》、《没有希望》、《希望之树,坚强》和《受伤的鹿》,反映了她日渐衰弱的健康状况。

1950年至1954年:最后几年和死亡

1950年,卡洛在墨西哥城的ABC医院度过了一年的大部分时间,在那里她接受了脊柱的新骨移植手术。它导致了一次感染,并需要进行几次后续手术。出院后,她大部分被关在蓝房子里,用轮椅和拐杖行走。在她生命的最后几年里,卡洛在健康允许的范围内,将她的时间奉献给了政治事业。1948年,她重新加入了墨西哥共产党,并通过为斯德哥尔摩呼吁征集签名等方式为和平而战。

1953年8月,由于坏疽,卡洛的右腿在膝盖处被截肢。她变得极度沮丧和焦虑,对止痛药的依赖性也不断升级。当里维拉开始另一段恋情时,她试图用过量的药物自杀。她在1954年2月的日记中写道:“他们在六个月前截肢了我的腿,他们给了我数百年的折磨,有时我几乎失去了理智。我一直想自杀。迭戈是阻止我这么做的原因,因为我虚荣地认为他会想念我……但在我的一生中,我从未遭受过更多的痛苦。我会等一会儿……”

在她生命的最后几天里,卡洛大多因支气管肺炎卧床不起,尽管她在1954年7月2日公开露面,与里维拉一起参加了反对中央情报局入侵危地马拉的示威。当她向来访者讲述自己的死亡,并在日记中画出骷髅和天使时,她似乎预料到了自己的死亡。最后一幅画是一位黑色天使,传记作家海登·赫雷拉将其解释为死亡天使。她还写了最后一句话:“我高兴地等待着退出——我希望永远不会回来——弗里达”(“Espero Alegre la Salida–y Espero no Volver jamás”)。

示威使她的病情恶化,1954年7月12日晚上,卡洛发高烧,极度疼痛。1954年7月13日上午6时左右,她的护士发现她死在床上。卡洛47岁。官方的死亡原因是肺栓塞,尽管没有进行尸检。赫雷拉(Herrera)辩称卡洛实际上是自杀的。这位护士数一数卡洛的止痛药来监控她的药物使用情况,她说卡洛在她死的当晚服用了过量的药物。医生给她开的最大剂量是七片,但她吃了十一片。那天晚上,她还提前一个多月给了里维拉一份结婚周年纪念礼物。

7月13日晚,卡洛的尸体被带到艺术宫 (Palacio de Bellas Artes),躺在一面共产主义旗帜下。第二天,它被带到多洛雷斯民间万神殿(Panteón Civil de Dolores),那里的朋友和家人参加了一个非正式的葬礼。数百名仰慕者站在外面。按照她的意愿,卡洛被火化。里维拉说她的死是“我一生中最悲惨的一天”,她在三年后的1957年去世。卡洛的骨灰陈列在拉卡萨阿苏尔(La Casa Azul)一个前哥伦比亚时期的骨灰盒中,该骨灰盒于1958年作为博物馆开放。

死后承认和“弗里达尼亚”

泰特现代美术馆认为卡洛是“二十世纪最重要的艺术家之一”,而根据艺术历史学家伊丽莎白·贝克威尔(Elizabeth Bakewell)的说法,她是“墨西哥二十世纪最重要的人物之一”。卡洛作为一名艺术家的名声在她晚年发展起来,甚至在死后进一步扩大,因为在她的一生中,她主要被称为迭戈·里维拉的妻子,在国际文化精英中是一个古怪的人物。20世纪70年代末,女权主义者学者开始质疑女性和非西方艺术家被排斥在艺术史经典之外,而奇卡诺运动将她提升为他们的偶像之一,她逐渐获得了更多的认可。关于卡洛的前两本书分别于1976年和1977年由特蕾莎·德尔康德和拉克尔·蒂波尔在墨西哥出版,1977年,《希望之树,坚强》成为第一幅在苏富比拍卖会上出售的卡洛画作,净价19000美元。在这些里程碑之后,卡洛的作品在1978年上演了前两次回顾,一次在墨西哥城的贝拉斯艺术宫,另一次在芝加哥当代艺术博物馆。

有两件事有助于提高墨西哥境外公众对她的生活和艺术的兴趣。第一次是在伦敦白教堂画廊举办的一次联合回顾展,由彼得·沃伦(Peter Wollen)和劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)共同策划和组织,展出了她的画作和蒂娜·莫多蒂(Tina Modotti)的照片。1982年5月开业,随后前往瑞典、德国、美国和墨西哥。第二次是艺术历史学家海登·赫雷拉(Hayden Herrera)的国际畅销书《弗里达:弗里达·卡洛传记》(Frida: A Biography of Frida Kahlo)在1983年出版。

到1984年,卡洛作为一名艺术家的声誉已经发展到这样的程度,墨西哥宣布她的作品为国家文化遗产的一部分,禁止从该国出口。因此,她的作品很少出现在国际拍卖会上,而全面的回顾也很少。不管怎样,她的绘画仍然打破了20世纪90年代和21世纪初拉丁美洲艺术的记录。1990年,当《迭戈和我》以143万美元的价格被苏富比拍卖时,她成为第一位突破百万美元门槛的拉丁美洲艺术家。2006年,《根》达到560万美元,2016年,《两个裸体在森林里》以800万美元的价格售出。

卡洛吸引了大众的兴趣,人们创造了“Fridamania”一词来描述这一现象。她被认为是“最容易被认出的艺术家之一”,她的脸被“像切·格瓦拉( Che Guevara)或鲍勃·马利(Bob Marley)一样以同样的规律使用,并且经常带有共同的象征意义”。她的生活和艺术激发了各种商品的灵感,她独特的外观也被时尚界所采用。2002年,好莱坞传记片朱莉·泰莫尔的《弗里达》( Frida)上映。根据赫雷拉的传记,由萨尔玛·哈耶克( Salma Hayek,该片的共同制片人)主演的《卡洛》在全球获得5600万美元的票房收入,并获得六项奥斯卡奖提名,获得最佳化妆奖和最佳原创音乐奖。2017年迪斯尼皮克斯动画片《可可》(Coco)也由卡洛担任配角,由娜塔莉亚·科尔多瓦·巴克利( Natalia Cordova-Buckley)配音。

弗里达·卡洛博物馆纪念死者日的卡洛肖像

卡洛的受欢迎程度首先被视为源于对她的生活故事的迷恋,尤其是其痛苦和悲剧的方面。她已成为一些少数群体和政治运动的偶像,如女权主义者、LGBTQ社区和Chicanos。奥莉安娜·巴德利(Oriana Baddeley)写道,卡洛已经成为不合规的象征和“文化少数派的原型”,她同时被视为“受害者、残废者和被虐待者”和“反击的幸存者”。爱德华·沙利文(Edward Sullivan)说,卡洛被如此多的人誉为英雄,因为她是约翰·伯杰(John Berger)认为,卡洛之所以受欢迎,部分原因在于“分担痛苦是重塑尊严和希望的基本先决条件之一”“在二十一世纪的社会中。纽约现代艺术博物馆前首席馆长柯克·瓦内多(Kirk Varnedoe)表示,卡洛死后的成功与“她用今天的感觉点击——她对自己的心理困扰,她对个人另类世界的创造带来了一种电压。她对自己身份的不断重塑,她对自我剧场的构建,正是辛迪·谢尔曼(Cindy Sherman)或凯基·史密斯(Kiki Smith)等当代艺术家所关注的,更受欢迎的是麦当娜(Madonna)……她很符合我们这个特定时代奇怪的、雌雄同体的荷尔蒙化学。”

卡洛死后的知名度和形象的商业化引起了许多学者和文化评论家的批评,他们认为,不仅她的生活的许多方面被神话化了,她的传记的戏剧性方面也掩盖了她的艺术,对她的作品进行简单的解读,将其简化为对她生活中事件的文字描述。据记者斯蒂芬妮·门齐默(Stephanie Mencimer)称,卡洛“被视为所有可能的政治正确事业的典型代表”,并且就像一个电话游戏,卡洛的故事被讲述的越多,它就被扭曲的越多,忽略了让人不舒服的细节,这些细节显示她是一个比电影和烹饪书所暗示的更复杂、更有缺陷的人物。艺术家对艺术的这种提升削弱了公众对卡洛在历史上地位的理解,也掩盖了她作品中更深刻、更令人不安的事实。然而,更令人不安的是,通过对卡洛的传记进行喷绘,卡洛的宣传者让她注定要失败,这是女性艺术家的典型特征,届时,反对派将联合起来,展开运动,拍摄她夸张的形象,并以此为基础,拍摄她的艺术。”

纪念

拉卡萨蓝苏尔博物馆,自1958年以来一直向公众开放,是一座献给弗里达·卡洛的博物馆。

卡洛的遗产以多种方式被纪念。1958年,她在科亚坎的家蓝色的房子(La Casa Azul)作为博物馆开放,并成为墨西哥城最受欢迎的博物馆之一,每月约有25000名游客。1985年,墨西哥城在科亚坎为她建了一座公园,名为弗里达卡洛公园(Parque Frida Kahlo)。公园内有一尊卡洛的铜像。在美国,她于2001年成为第一位获得美国邮票的拉美裔女性。

2018,旧金山监事会一致投票将费兰大街改为弗里达·卡洛路。

生卒日期: 1907年7月6日 - 1954年7月13日

国籍:墨西哥

弗里达·卡洛的全部作品(76)

玛格达莱娜·卡门·弗里达·卡洛·卡尔德隆(Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón)是一位墨西哥画家,以其许多肖像画、自画像和受墨西哥自然和文物启发的作品而闻名。

受墨西哥流行文化的启发,她采用了一种天真的民间艺术风格来探索墨西哥社会中的身份、后殖民主义、性别、阶级和种族问题。她的画往往带有强烈的自传体元素,并混合了现实主义和幻想。卡洛除了属于后革命时期的墨西哥人运动,该运动试图定义墨西哥人的身份,还被描述为超现实主义者或魔幻现实主义者。她以描绘自己慢性疼痛的经历而闻名。

卡洛出生于德国,父亲是混血儿,母亲是混血儿。她童年和成年的大部分时间都在拉卡萨阿祖尔( La Casa Azul)度过。拉卡萨阿祖尔是她在科亚坎的家,现在可以作为弗里达·卡洛博物馆(Frida Kahlo Museum)公开参观。尽管卡洛小时候因脊髓灰质炎致残,但她一直是一名有前途的医学院学生,直到她18岁时遭遇一场巴士事故,这场事故给她带来了终身的痛苦和医疗问题。在她康复期间,她带着成为一名艺术家的想法回到了童年对艺术的兴趣。

卡洛对政治和艺术的兴趣促使她于1927年加入墨西哥共产党,并通过共产党结识了墨西哥艺术家迭戈·里维拉。这对夫妇于1929年结婚,并在20世纪20年代末和30年代初一起在墨西哥和美国旅行。在这段时间里,她发展了自己的艺术风格,主要灵感来自墨西哥民间文化,并画了大量小型自画像,其中混合了前哥伦比亚和天主教信仰的元素。她的画作引起了超现实主义艺术家安德烈·布雷顿( André Breton)的兴趣,他于1938年在纽约朱利安·利维画廊( Julien Levy Gallery)安排了卡洛的首次个展。这次展览很成功,1939年在巴黎又举办了一次。虽然法国展览不太成功,但卢浮宫从卡洛那里购买了一幅画,使她成为他们收藏的第一位墨西哥艺术家。在整个20世纪40年代,卡洛参加了墨西哥和美国的展览,并担任艺术教师。她在国家绘画、雕塑和雕刻学院(Escuela National de Pintura、Escultura y Grabado)任教,是墨西哥文化学院的创始成员。卡洛一贯脆弱的健康状况在同一个十年中开始下降。1953年,她在墨西哥举办了第一次个人展览,1954年她47岁去世。

直到20世纪70年代末,卡洛作为一名艺术家的作品才为人所知,当时她的作品被艺术史学家和政治活动家重新发现。到20世纪90年代初,她不仅成为艺术史上公认的人物,而且被视为奇卡诺运动、女权运动和同性恋(LGBTQ)运动的标志。卡洛的作品作为墨西哥民族和土著传统的象征而在国际上广受赞誉,女权主义者也将其视为对女性经验和形式的毫不妥协的描述。

早期职业

卡洛从小就喜欢艺术,接受版画制作人费尔南多·费尔南德斯(Fernando Fernández,她父亲的朋友)的绘画指导,并在笔记本上写草图。1925年,她开始在校外工作以帮助家人。在短暂担任速记员后,她成为费尔南德斯的有偿雕刻学徒。她的才华给她留下了深刻的印象,尽管她当时并不认为艺术是一种职业。

18岁时,一场严重的公共汽车事故让卡洛终身痛苦。事故发生后,卡洛卧床三个月,开始画画。她开始考虑做一名医学插图画家,这将把她对科学和艺术的兴趣结合起来。她的母亲为她提供了一个特制的画架,使她能够在床上画画,她的父亲借给她一些油画颜料。她在画架上放了一面镜子,以便她能看到自己。绘画成为卡洛探索身份和存在问题的一种方式。她解释说:“我自己画画,因为我经常是孤独的,我是我最了解的对象。”她后来说,事故和孤立的恢复期让她渴望“重新开始,像亲眼看到的那样画画,而不是别的。”

在这段时间里,卡洛创作的大部分绘画作品都是她自己、她的姐妹和她的校友的肖像。她早期的绘画和书信表明,她的灵感主要来自欧洲艺术家,尤其是文艺复兴时期的大师波提切利和布龙齐诺,以及前卫运动,如新即物主义(Neue Sachlichkeit,也称新客观主义)和立体主义( Cubism)。

1929年,卡洛和丈夫里维拉搬到莫雷洛斯(Morelos),她的灵感来自他们居住的库埃纳瓦卡市( Cuernavaca)。她改变了自己的艺术风格,越来越多地从墨西哥民间艺术中汲取灵感。艺术史学家安德里亚·凯滕曼(Andrea Kettenmann)表示,她可能受到阿道夫·贝斯特·莫加德(Adolfo Best Maugard)关于这一主题的论述的影响,因为她融合了他概述的许多特征——例如,缺乏透视,以及墨西哥前哥伦比亚和殖民时期艺术元素的结合。她对拉扎、墨西哥人民的认同,以及她对墨西哥文化的浓厚兴趣,一直是她余生艺术的重要方面。

在美国工作

1930,当卡洛和里韦拉搬到旧金山时,卡洛被介绍给美国艺术家,如爱德华·韦斯顿(Edward Weston)、拉尔夫·斯塔克波尔(Ralph Stackpole)、蒂莫西·普夫卢格(Timothy Ludwig Pflueger)和尼科拉斯·穆雷(Nickolas Muray)。在旧金山度过的六个月是卡洛的一个生产时期,他进一步发展了她在奎尔纳瓦卡采用的民间艺术风格。除了画几个新认识的人的肖像外,她还画了《弗里达和迭戈·里维拉》,这是一幅基于他们结婚照片的双人肖像画,还有《路德·伯班克肖像》,这幅肖像画将同名园艺家描绘成人与植物的混合。虽然她仍然公开展示自己只是里韦拉的配偶,而不是艺术家。她第一次参加了一个展览,当时《弗里达和迭戈·里维拉》被列入荣誉军团宫的旧金山女艺术家协会第六届年度展览。

在和里维拉一起搬到底特律时,卡洛经历了许多与怀孕失败有关的健康问题。尽管有这些健康问题,以及她对美国资本主义文化的厌恶,卡洛在城市的时间对她的艺术表达是有益的。她尝试了不同的技巧,如蚀刻和壁画,她的绘画开始显示出更强的叙事风格。她还开始强调“恐怖、痛苦、创伤和痛苦”的主题。尽管这幅壁画在当时的墨西哥艺术中很受欢迎,但她还是采用了一种截然相反的媒介,即祈祷图像或回忆录,即业余艺术家在小金属板上制作的宗教绘画,以感谢圣徒在灾难中的祝福。她在底特律以雷塔布洛风格创作的作品包括《亨利福特医院》、《出生》和《墨西哥与美国交界处的自画像(细节)》。虽然卡洛的作品都没有在底特律的展览中展出,但她接受了《底特律新闻》关于她的艺术的采访;这篇文章的标题是“壁画大师的妻子,快乐地涉猎艺术作品”。

重返墨西哥城并获得国际认可

1934年回到墨西哥城后,由于健康问题,卡洛没有创作新的绘画作品,第二年只创作了两幅。然而,在1937年和1938年,卡洛的艺术生涯非常富有成效,她离婚后与迭戈·里维拉和解。她创作的作品“比她结婚前八年所做的还要多”,如《我和我的奶妈》、《记忆,心》、《墨西哥城的四位居民》、《我在水中看到的》。尽管她对自己的作品仍不确定,但墨西哥国立自治大学在1938年初展出了她的一些绘画作品。1938年夏天,电影明星兼艺术收藏家爱德华·G·罗宾逊(Edward G. Robinson)以每幅200美元的价格购买了四幅画,这是她第一次大拍卖。1938年4月,法国超现实主义者André Breton访问里维拉时,得到了更大的认可。他对卡洛印象深刻,立即声称她是超现实主义者,并将她的作品描述为“炸弹上的丝带”(a ribbon around a bomb)。他不仅承诺安排她的画作在巴黎展出,还写信给他的朋友兼艺术品经销商朱利安·利维( Julien Levy),邀请她在曼哈顿东57街的他的画廊举办她的首次个展。

10月,卡洛独自一人前往纽约,在那里,她五颜六色的墨西哥服装“引起轰动”,并使她被视为“异国情调的高度”。11月开幕的展览吸引了乔治亚·欧姬芙和克莱尔·布思·卢斯(Clare Boothe Luce)等著名人物出席,并在媒体上获得了积极关注,尽管许多评论家在评论中采取了屈尊俯就的态度。例如,《时代》杂志写道,“小弗里达的画……具有微缩画的精致,墨西哥传统的鲜红和黄色,以及一个没有感情的孩子顽皮血腥的想象力。”。尽管经历了大萧条,卡洛还是卖出了展览中展出的25幅画中的一半。她还收到了时任现代艺术博物馆(MoMA)主席安森·固特异(Anson Conger Goodyear)和克莱尔·布思·卢斯(Clare Boothe Luce)的委托,为他们画了《多萝西·黑尔的自杀》,她从公寓楼跳楼自杀。在她在纽约度过的三个月里,卡洛很少画画,而是专注于在她脆弱的健康允许的范围内享受这座城市。她也有过几次外遇,与尼可拉斯·穆雷(Nickolas Muray)继续交往,与利维(Levy)和小埃德加·考夫曼(Edgar Kaufmann,Jr)。

1939年1月,卡洛乘船前往巴黎,接受André Breton的邀请,举办她的作品展览。当她到达时,她发现他还没有把她的画从海关清关,甚至没有画廊。在马塞尔·杜尚的帮助下,她得以在雷诺和科尔画廊(Renou et Colle Gallery)安排展览。当画廊拒绝展出卡洛的两幅以外的所有画作时,出现了进一步的问题,认为这些画作对观众来说太令人震惊了,布莱顿坚持要将它们与曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·布拉沃( Manuel Alvarez Bravo)的照片、前哥伦比亚雕塑、18世纪和19世纪墨西哥肖像以及她认为的“垃圾”一起展出:糖头骨、玩具以及他从墨西哥市场买的其他物品。

该展览于3月开幕,但受到的关注远远少于她在美国受到的关注,部分原因是迫在眉睫的第二次世界大战,并造成了经济损失,这导致卡洛取消了计划在伦敦举行的展览。尽管如此,卢浮宫还是买下了《自画像“框架”》,使她成为第一位入选他们收藏的墨西哥艺术家。她还受到了毕加索和胡安·米罗等其他巴黎艺术家以及时装界的热烈欢迎,设计师艾尔莎·斯齐亚帕雷利(Elsa Schiapareli)设计了一件以她为灵感的连衣裙,而《时尚巴黎》(Vogue Paris)则在其页面上以她为主角。然而,她对巴黎和超现实主义者的总体看法仍然是消极的。在给穆雷的一封信中,她称他们为“一群愚蠢的疯子和超现实主义者”,他们“是如此疯狂的‘知识分子’和堕落,以至于我再也无法忍受他们了。”

在美国,卡洛的绘画继续引起人们的兴趣。1941年,她的作品在波士顿当代艺术研究所展出,第二年,她参加了在纽约举行的两次引人注目的展览,即在现代艺术博物馆(MoMA)举办的二十世纪肖像展和超现实主义者的第一次超现实主义论文展。1943年,她参加了费城艺术博物馆的“今日墨西哥艺术”展览,并参加了纽约佩吉·古根海姆( Peggy Guggenheim)的“本世纪艺术”画廊的女艺术家展览。

卡洛在墨西哥的艺术也得到了更多的欣赏。她成为墨西哥文化学院的创始成员,该学院于1942年受公共教育部委托成立,由25名艺术家组成,旨在传播墨西哥文化的公共知识。作为一名会员,她参加了展览策划和艺术会议。在墨西哥城,她的画作在1943年和1944年在英语本杰明·富兰克林图书馆举办的两次墨西哥艺术展览中展出。她应邀参加了一年一度的花卉博览会上举办的“花展沙龙”。里维拉关于卡洛艺术的一篇文章也发表在墨西哥文化学院出版的杂志上。

1943年,卡洛在最近改革的民族主义的埃斯库埃拉国家品图拉学院(Escuela National de Pintura,Escultura y Grabado“La Esmerada”)担任教学职务。她鼓励学生以非正式和无等级的方式对待她,并教他们欣赏墨西哥流行文化和民间艺术,并从街头获取他们的主题。当她的健康问题使她难以上墨西哥城的学校时,她开始在拉卡萨蓝苏尔学校上课。她的四名学生——范妮·拉贝尔( Fanny Rabel)、阿图罗·加西亚·布斯托斯( Arturo García Bustos)、吉列尔莫·蒙罗伊(Guillermo Monroy)和阿图罗·埃斯特拉达( Arturo Estrada)——成为了奉献者,并因其热情而被称为“Los Fridos”。卡洛为自己和她的学生获得了三次壁画委托。1944年,他们画了《拉罗西塔》(La Rosita),这是一幅科约阿坎区(Coyoacán)的小酒馆。1945年,政府委托他们为一家科约阿坎区洗衣店绘制壁画,作为帮助以洗衣店为生的贫困妇女的国家计划的一部分。同年,该组织为墨西哥城的一家旅馆日落(Posada del Sol)创作了壁画。然而,由于酒店业主不喜欢它,它在完工后不久就被摧毁了。

直到20世纪40年代中后期,卡洛一直在努力通过她的艺术谋生,因为她拒绝调整自己的风格以满足客户的愿望。20世纪40年代初,她接受了墨西哥政府的两项委托。她没有完成第一个任务,可能是因为她不喜欢这个主题,第二个任务被委托机构拒绝。尽管如此,她还是有固定的私人客户,比如工程师爱德华多·莫里洛·萨法(Eduardo Morillo Safa),他在过去十年里订购了30多幅家庭成员的肖像。1946年,她因绘画《摩西》获得5000比索国家奖,1947年,这《两个弗里达》被现代艺术博物馆(Museo de Arte Moderno)购买,她的经济状况有所改善。根据艺术史学家安德里亚·凯滕曼(Andrea Kettenmann)的说法,到20世纪40年代中期,她的画“在墨西哥的大多数团体展览中都有展出”。此外,玛莎·萨莫拉(Martha Zamora)写道,她可以“出售她目前正在画的任何画,有时不完整的画会直接从画架上购买。”

晚年

就在卡洛在墨西哥获得认可的同时,她的健康状况也在迅速下降,一次支撑脊柱的手术也失败了。她这一时期的绘画作品包括《破碎的柱子》、《没有希望》、《希望之树,坚强》和《受伤的鹿》,反映了她糟糕的身体状况。在她最后的几年里,卡洛大部分时间都被关在蓝色小屋里。她画的大多是静物,用旗帜或鸽子等政治符号描绘水果和花朵。她担心能够描绘自己的政治信念,她说“我对我的画非常不安。主要是因为我想让它对革命共产主义运动有用……到目前为止,我只是简单地表达了我自己……我必须竭尽全力确保我的健康所能做的小小的积极的事情也有利于革命,这是唯一活着的真正理由。”她还改变了她的绘画风格:她的笔触,以前精致而细致,现在更为匆忙,她对颜色的使用更为急躁,整体风格更为强烈和狂热。

摄影师萝拉·阿尔瓦雷斯·布拉沃(Lola Alvarez Bravo)了解到卡洛活不了多久了,因此于1953年4月在墨西哥当代艺术馆(Galería Arte Contemporaneo)举办了她的第一次个人展览。尽管卡洛最初没有出席开幕式,因为她的医生给她开了卧床休息的处方,但她命令将她的四柱床移到画廊所在地。令宾客们惊讶的是,她乘坐救护车抵达,并被担架抬到床上,在派对期间她一直呆在床上。该展览是墨西哥一项著名的文化活动,也受到了世界主流媒体的关注。同年,泰特美术馆举办了墨西哥艺术展她在伦敦展出了五幅油画。

1954年,卡洛在4月和5月再次住院。那年春天,她每隔一年就重新开始画画。她最后的作品包括《马克思主义会使病人健康》、《斯大林自画像》以及静物《生活》。

风格与影响

据估计,卡洛一生创作了多少幅油画,数量从不足150幅到200幅不等。她最早的作品创作于20世纪20年代中期,受到文艺复兴时期大师和欧洲前卫艺术家莫迪利亚尼的影响。卡洛从墨西哥民间艺术中获得了更多的灵感,其元素是“幻想、天真、对暴力和死亡的迷恋”。她发展的风格将现实与超现实主义元素结合在一起,常常描绘痛苦和死亡。

卡洛最早的支持者之一是超现实主义艺术家André Breton,他声称她是这场运动的一部分,是一位“完全不知道推动我和朋友们活动的想法”的艺术家,她发展了自己的风格。伯特伦·D·沃尔夫(Bertram D.Wolfe)对此表示赞同,他写道,卡洛的作品是“一种‘天真’的超现实主义,是她为自己发明的”。尽管布莱顿认为她在超现实主义运动中主要是一股女性力量,但卡洛将后殖民问题和主题带到了超现实主义的前沿。André Breton还将卡洛的作品描述为“完美地处于政治(哲学)路线和艺术路线的交叉点上”。当她随后参加超现实主义展览时,她说她“厌恶超现实主义”,对她来说,超现实主义是“资产阶级艺术”,而不是“人们希望从艺术家那里得到的真正艺术”. 一些艺术史学家不同意她的作品是否应该被归类为属于这场运动。据安德里亚·凯滕曼(Andrea Kettenmann)说,卡罗是一位更关注描绘自己内心体验的象征主义者。艾玛·德克斯特(Emma Dexter)认为,卡洛从幻想和现实中获得灵感,主要来自阿兹特克神话和墨西哥文化,而不是超现实主义,认为她的绘画与魔幻现实主义更为相称,也被称为新客观性。它结合了现实和幻想,并采用了与卡洛相似的风格,如平坦的视角、清晰的人物轮廓和明亮的色彩。

墨西哥

与许多其他当代墨西哥艺术家一样,卡洛深受墨西哥人的影响,墨西哥人是革命后发展起来的浪漫主义民族主义。墨西哥运动声称抵制殖民主义造成的“文化自卑心态”,并特别重视土著文化。革命前,墨西哥民间文化——融合了本土和欧洲元素——遭到精英的蔑视,他们声称拥有纯粹的欧洲血统,并将欧洲视为墨西哥应该效仿的文明定义。卡洛的艺术抱负是为墨西哥人民画画,她说她希望“用我的画,配得上我所属的人民,配得上那些使我坚强的思想”。为了强化这一形象,她宁愿隐瞒她在父亲和费迪南德·费尔南德斯以及预备学校接受的艺术教育。相反,她把自己塑造成一个“自学成才、天真的艺术家”。

当卡洛在20世纪20年代开始她的艺术家生涯时,壁画家主宰了墨西哥艺术界。他们以文艺复兴大师和俄罗斯社会主义现实主义者的风格创作了大量的公共作品:它们通常描绘的是大众,其政治信息很容易解读。尽管她与迭戈·里维拉、Jose Clemente Orozco和大卫·阿尔法罗·西奎罗斯( David Alfaro Siquieros)等壁画家关系密切,并与他们一样致力于社会主义和墨西哥民族主义,但卡洛的大部分绘画都是相对较小的自画像。特别是在20世纪30年代,她的风格尤其受到还愿画或回忆录的影响,这些都是业余艺术家制作的明信片大小的宗教图像。他们的目的是感谢圣徒们在灾难中的保护,他们通常描述一个事件,例如疾病或事故,而它的专员是从中得救的。重点放在所描绘的人物身上,他们很少有现实的视角或详细的背景,从而将事件提炼成其本质。卡洛收集了大约2000件雷塔布洛(retablos),并将其陈列在蓝色之家的墙上。据劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)和彼得·沃伦(Peter Wollen)称,雷塔布洛(retablos)使卡洛“发展出纯粹标志性的极限,并允许她使用叙事和寓言。”

卡洛的许多自画像模仿了殖民地时代流行的经典半身像,但他们颠覆了这种形式,将主题描绘成不如现实中的吸引力。20世纪30年代末,她更频繁地关注这种形式,从而反映了墨西哥社会的变化。墨西哥人对革命的遗产越来越失望,并努力应对大萧条的影响,他们放弃了社会主义精神,转而追求个人主义。这反映在“个人崇拜”上,这种崇拜是围绕多洛雷斯·德尔·里奥(Dolores del Río)等墨西哥电影明星发展起来的。根据谢弗的说法,卡洛的“面具般的自画像呼应了当代对女性美的电影特写的迷恋,以及在黑色电影中表现的女性差异的神秘。”通过不断重复相同的面部特征,卡洛借鉴了土著和天主教文化中对女神和圣人的描绘。

在特定的墨西哥民间艺术家中,卡洛尤其受到赫密涅吉尔多·布斯托斯(Hermenegildo Bustos)的影响,他的作品描绘了墨西哥文化和农民生活,以及何塞·瓜达卢佩·波萨达(JoséGuadalupe Posada)的影响,他以讽刺的方式描绘了事故和犯罪。她还从被她称为“天才之人”的耶罗尼米斯·博斯和老彼得·勃鲁盖尔的作品中获得灵感,后者对农民生活的关注与她对墨西哥人民的兴趣相似。另一个影响是诗人罗萨里奥·卡斯特拉诺斯(Rosario Castellanos),他的诗经常记录女性在墨西哥父权制社会中的命运,关注女性身体,讲述巨大的身体和情感痛苦的故事。

象征主义与图像学

卡洛的画作经常以根意象为特色,根从她的身体里长出来,把她绑在地上。这从积极的意义上反映了个人成长的主题;在消极的意义上被困在一个特定的地点,时间和情况;在一个模糊的意义上,过去的记忆如何影响现在的好或坏。在《我的祖父母和我》中,卡洛把自己画成了一个十岁的孩子,手里拿着一根从一棵古树上长出来的缎带,上面有她祖父母和其他祖先的肖像,而她的左脚是一根从地里长出来的树干,反映了卡洛对人类与地球的团结以及她自己与墨西哥的团结的看法。在卡洛的画作中,树木象征着希望、力量和超越世代的延续性。此外,在卡洛的绘画中,头发是成长和女性化的象征,在剪短头发的自画像中,卡洛画自己穿着男人的西装,剪掉了刚刚剪掉的长发。卡洛一只手拿着剪刀,威胁性地靠近她的生殖器,这可以解释为对迭戈·里维拉的威胁——里维拉经常的不忠激怒了她——或威胁要伤害自己的身体,就像她攻击自己的头发一样,这表明女性经常将对他人的愤怒投射到自己身上。此外,这幅画不仅反映了卡洛对里维拉的失望,也反映了她对墨西哥父权制价值观的不安,因为剪刀象征着一种邪恶的阳刚之气,有可能在隐喻和字面上“切割”女性。在墨西哥,传统的西班牙男子汉气概被广泛接受,但卡洛总是对男子汉气概感到不舒服。

由于她年轻时在公共汽车上遭遇事故,卡洛一生中的大部分时间都在医院接受手术,大部分时间都是由庸医完成的,卡洛相信这些庸医可以让她恢复到事故前的状态。卡洛的许多画作都与医学图像有关,以疼痛和伤害为主题,以卡洛流血为特征,展示她开放的伤口。卡洛的许多医学画作,特别是关于分娩和流产的,都有强烈的内疚感,一种以牺牲另一个人的生命为代价而活下去的感觉。

尽管卡洛在她的画作中描绘了她自己和她生活中的事件,但它们的意义往往模棱两可。她不仅用它们来展示自己的主观体验,而且还提出了关于墨西哥社会及其内部身份建构的问题,特别是性别、种族和社会阶层。历史学家莉莎·贝克威尔(Liza Bakewell)表示,卡洛“认识到革命意识形态带来的冲突”:

一个墨西哥人是什么样的人?——现代,但前哥伦布时期;年轻但古老;反天主教但还信奉天主教;西方,却是新世界;发展中,但不发达;独立但被殖民;混血,但不是西班牙人或印度人。

What was it to be a Mexican? – modern, yet pre-Columbian; young, yet old; anti-Catholic yet Catholic; Western, yet New World; developing, yet underdeveloped; independent, yet colonized; mestizo, yet not Spanish nor Indian.

为了通过她的艺术探索这些问题,卡洛发展了一套复杂的肖像画,在她的绘画中广泛运用了前哥伦布和基督教的符号和神话。在她的大多数自画像中,她将自己的脸描绘成面具状,但周围环绕着视觉线索,让观众能够解读其深层含义。阿兹特克神话在卡洛的绘画中以猴子、骷髅、骷髅、血液和心脏等符号为主要特征;通常,这些符号指的是科特利克(Coatlicue,众神之母)、克察尔科亚特尔(Quetzalcatl,羽蛇神)和索洛特(Xolotl,暮光之神)的神话。卡洛从阿兹特克神话中衍生出来的其他核心元素是杂合性和二元论。她的许多绘画描绘了对立:生与死、前现代与现代、墨西哥与欧洲、男性与女性。

除了阿兹特克传说外,卡洛在她的绘画中还经常描绘墨西哥民间传说中的两位核心女性人物:拉洛罗娜(La Llorona)和拉马林奇(La Malinche),她们与艰难的处境、苦难、不幸或审判相互关联,被描绘成灾难、悲惨或“德拉钦加达”(La chingada,去他妈的)。例如,当她在底特律福特医院流产后画自己时,《亨利福特医院》,她表现为哭泣,头发蓬乱,心脏外露,这一切都被认为是杀害孩子的女人拉洛罗娜的外表的一部分。这幅画传统上被解读为对卡洛怀孕失败的悲伤和痛苦的简单描述。但随着对画中符号的解读,以及卡洛在信件中对母亲身份的真实看法,这幅画被视为描绘了墨西哥社会中一个没有孩子的妇女的非传统和禁忌选择。

卡洛经常在她的绘画中描绘自己的身体,以不同的状态和伪装呈现:受伤、破碎、还是孩子,或者穿着不同的服装,如特瓦纳(Tehuana)服装、男装或欧洲服装。她把自己的身体作为一个隐喻来探讨社会角色的问题。她的绘画经常以非传统的方式描绘女性的身体,比如流产、分娩或变装。在以图形的方式描绘女性身体的过程中,卡洛将观众定位为偷窥者的角色,“这使得观众几乎不可能不采取有意识的姿势来回应”。

据南希·库伊(Nancy Cooey)说,卡洛通过她的绘画将自己塑造成“她自己神话中的主要人物,作为一个女人、一个墨西哥人和一个受苦受难的人……她知道如何将每一个都转化为一个符号或符号,能够表达人类巨大的精神抵抗力和它灿烂的性欲”。类似地,南希·德菲巴赫(Nancy Deffebach)指出,卡洛“将自己塑造成一个女性、墨西哥人、现代人和有权势的主体”,并且与墨西哥社会中女性所允许的母亲/妓女角色的通常二分法不同。据艺术历史学家琼·博尔萨( Joan Borsa)说,由于她的性别和与壁画传统的分歧,直到20世纪80年代末,卡洛的绘画一直被视为政治性较低、较天真和主观的作品。

对于她对主体性和个人历史的探索的批判接受常常否定或淡化了审视自己的位置、继承和社会条件所涉及的政治……批判性的回应继续掩盖着卡洛对个人生活的改造,忽视或最小化了她对性、性别差异、边缘性、文化身份、女性主体性、政治和权力的质疑。

个人生活

玛格达琳娜卡门·弗里达·卡洛·卡尔德龙(Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón)于1907年7月6日出生在墨西哥城郊外的一个村庄卡尔德龙(Coyoacán)。卡洛说,她出生在蓝房子(La Casa Azul)的家中,但根据官方出生登记,出生在她外祖母附近的家中。卡洛的父母是摄影师吉列尔莫·卡洛( Guillermo Kahlo,1871-1941)和马蒂尔德·卡尔德隆·冈萨雷斯(Matilde Calderón y González,1876-1932),他们生下卡洛时分别36岁和30岁。吉列尔莫原籍德国,1891年因意外事件导致癫痫结束大学学业后移居墨西哥。尽管卡洛说她的父亲是犹太人,她的祖父母是来自阿拉德市的犹太人,但这一说法在2006年受到两位德国系谱学家的质疑,他们发现他是路德教徒。马蒂尔德出生在瓦哈卡,父亲是土著人,母亲是西班牙后裔。除了卡洛,这段婚姻还产生了女儿马蒂尔德(Matilde,约1898-1951年)、阿德里亚娜(Adriana,约1902-1968年)和克里斯蒂娜( Cristina,约1908-1964年)。吉列尔莫第一次结婚时,她有两个同父异母的姐妹,玛丽亚·路易莎和玛格丽塔,但她们是在修道院长大的。

卡洛后来形容她童年家里的气氛常常是“非常非常悲伤”。父母都经常生病,他们的婚姻缺乏爱。她与母亲马蒂尔德的关系非常紧张。卡洛形容她的母亲“善良、活跃、聪明,但也精打细算、残忍、狂热地信奉宗教”。她的父亲吉列尔莫的摄影事业在墨西哥革命期间遭受了巨大损失,因为被推翻的政府委托他创作作品,而长期的内战限制了私人客户的数量。

当卡洛六岁时,她感染了小儿麻痹症,这使她的右腿比左腿短而瘦。疾病迫使她与同龄人隔离数月,她受到欺凌。虽然这段经历让她变得隐居,但由于他们共同经历过残疾生活,这也让她成为吉列尔莫的最爱。卡洛称赞他让她的童年变得“奇妙……他是我温柔、工作(摄影师和画家)以及最重要的是理解我所有问题的伟大榜样。”他教她文学、自然和哲学,并鼓励她进行体育运动以恢复体力,尽管大多数体育锻炼被认为不适合女孩。他还教她摄影,她开始帮助他对照片进行润色、冲洗和着色。

由于小儿麻痹症,卡洛上学比同龄人晚。她和妹妹克里斯蒂娜一起上了科亚坎当地的幼儿园和小学,五年级和六年级在家上学。当克里斯蒂娜跟随姐妹们进入一所修道院学校时,由于父亲的意愿,卡洛进入了一所德国学校。她很快因不服从而被开除,并被送到一所职业师范学校。她在学校的逗留时间很短,因为她受到一名女教师的性虐待。

1922年,卡洛被精英国家预备学校录取,在那里她专注于自然科学,目的是成为一名医生。该机构最近才开始招收妇女,2000名学生中只有35名女孩。她在学术上表现出色,是一个贪婪的读者,并且“深深地沉浸在墨西哥文化、政治激进主义和社会正义问题中,并认真致力于这些问题”。这所学校提倡土著化,这是一种新的墨西哥身份感,以墨西哥的土著遗产为荣,并试图摆脱欧洲优于墨西哥的殖民心态。当时对卡洛特别有影响力的是她的九位同学,她与他们组成了一个非正式团体,称为“卡丘查”——其中许多人将成为墨西哥知识精英的领袖人物。他们叛逆,反对一切保守主义,恶作剧,上演戏剧,辩论哲学和俄罗斯经典。为了掩盖她年龄更大的事实,并宣称自己是“革命之女”,她开始说她出生于1910年7月7日,也就是墨西哥革命开始的那一年,她一生都在这样做。她爱上了该组织的领导人亚历杭德罗·戈麦斯·阿里亚斯(Alejandro Gomez Arias),也是她的初恋。她的父母不赞成这种关系。阿里亚斯和卡洛经常因为当时的政治动荡和暴力而彼此分离,因此他们交换了充满激情的情书。

1925年至1930年:公共汽车事故和与迭戈·里维拉的婚姻

1925年9月17日,卡洛和她的男友阿里亚斯在放学回家的路上。他们上了一辆公共汽车,但下了车去寻找卡洛留下的雨伞。然后他们登上第二辆公交车,车上很拥挤,他们坐在后面。司机试图越过迎面而来的电动有轨电车。有轨电车撞上了木巴士的侧面,把它拖了几英尺。几名乘客在事故中丧生。当阿里亚斯受到轻微伤害时,卡洛被穿过骨盆的铁扶手刺穿。后来,她将受伤描述为“剑刺穿公牛的方式”。阿里亚斯和其他人拆除了扶手,这对卡洛来说是难以置信的痛苦。

卡洛受了很多伤:她的骨盆骨折,腹部和子宫被栏杆刺穿,脊椎骨折3处,右腿骨折11处,右脚粉碎脱臼,锁骨骨折,肩膀脱臼。她在医院里住了一个月,在家里康复了两个月,才得以重返工作岗位。当她继续感到疲劳和背痛时,医生给她拍了X光片,结果显示事故还导致三个椎骨移位。作为治疗,她不得不穿上石膏胸衣,这使她在床上休息了三个月的大部分时间。

这场事故结束了卡洛成为一名医生的梦想,并导致她终身痛苦和疾病;她的朋友安德烈斯·亨斯特罗萨(Andrés Henestrosa)说卡洛“活在死亡中”。到1927年底,卡洛的卧床休息时间结束了,她开始和她的老同学们交往,他们现在在大学里,参与学生政治。她加入了墨西哥共产党(PCM),并被介绍给一批政治活动家和艺术家,包括流亡的古巴共产党人朱利奥·安东尼奥·梅拉( Julio Antonio Mella )和意大利裔美国摄影师蒂娜·莫多蒂( Tina Modotti)。

1928年6月,在莫多蒂的一次聚会上,卡洛被介绍给迭戈·里维拉。他们在1922年短暂相遇,当时他正在她的学校画壁画。在1928年他们被介绍后不久,卡洛请他判断她的绘画是否显示出足够的天赋,使她能够从事艺术家的职业。里维拉回忆说,她的作品给她留下了深刻的印象,她说,这些作品表现出“不同寻常的表达能力、对人物的精确刻画和真正的严肃……他们有着基本的造型诚实,以及他们自己的艺术个性……很明显,这个女孩是一位真正的艺术家”。

卡洛很快与里维拉开始了关系,里维拉比她大20岁,有过两个妻子。1929年8月21日,卡洛和里维拉在科亚坎市政厅举行了一场民间婚礼。她的母亲反对这桩婚姻,父母双方都称之为“大象和鸽子的婚姻”,指的是这对夫妇在体型上的差异。里维拉身材高大,体重超重,而卡洛则娇小而脆弱。尽管如此,她的父亲还是支持里维拉,里维拉很富有,因此能够养活卡洛,卡洛不能工作,不得不接受昂贵的医疗。这场婚礼由墨西哥和国际媒体报道,随后几年,这场婚礼在墨西哥一直受到媒体的关注,文章称这对夫妇只是“迭戈和弗里达”。

结婚后不久,即1929年末,卡洛和里维拉搬到了莫雷洛斯农村州的库埃纳瓦卡,在那里他被委托为科尔特斯宫绘制壁画。大约在同一时间,为了支持里维拉,她辞去了墨西哥共产党(PCM)的成员资格。里维拉在结婚前不久因支持第三国际组织内的左翼反对派运动而被驱逐。

内战期间,莫雷洛斯经历了一些最激烈的战斗,在西班牙风格的城市库埃纳瓦卡的生活使卡洛对墨西哥身份和历史的感觉更加强烈。与当时的许多其他墨西哥女艺术家和知识分子一样,卡洛开始穿着传统的墨西哥土著农民服装,以强调她的混血祖先:长而多彩的裙子、惠皮尔(Huipil)和雷博佐(rebozos,一种大披肩)、精致的头饰和大量珠宝。她特别喜欢据称来自特万特佩克地峡(Isthmus of Tehuantepec)母系社会的女性服饰,她们代表了革命后墨西哥的“真正的墨西哥本土文化遗产”。这些服装让卡洛表达了她的女权主义和反殖民主义理想。

1931-1933年:美国旅行

里维拉在1930年底完成了在奎尔纳瓦卡的委员会之后,他和卡洛搬到了旧金山,在那里他为旧金山证券交易所和加利福尼亚美术学院的午餐俱乐部画壁画。这对夫妇在伦敦逗留期间受到有影响力的收藏家和客户的“款待、崇拜和宠爱”。她与匈牙利裔美国摄影师尼古拉斯·穆雷(Nickolas Muray)的长期恋情很可能就是在这个时候开始的。

卡洛和里维拉于1931年夏天返回墨西哥,并于秋季前往纽约,参加里维拉在现代艺术博物馆(MoMA)举办的回顾展开幕式。1932年4月,他们前往底特律,里维拉受命为底特律艺术学院绘制壁画。此时,卡洛在与媒体的互动中变得更加大胆,她流利的英语给记者留下了深刻的印象,并在她抵达城市时表示,她是他们两人中更伟大的艺术家。

弗里达·卡洛在1933年2月2日接受《底特律新闻》(Detroit News)采访时说:“当然,对于一个小男孩来说,他做得很好,但我才是大艺术家。”。

在底特律度过的这一年对卡洛来说是一段艰难的时光。尽管她喜欢访问旧金山和纽约,但她不喜欢美国社会的一些方面,她认为她是殖民主义者,也是大多数美国人,她觉得她很“无聊”。她不喜欢与亨利和埃德塞尔·福特等资本家交往,对底特律的许多酒店拒绝接待犹太客人感到愤怒。在给一位朋友的信中,她写道:“尽管我对美国所有的工业和机械发展都很感兴趣”,但她感到“我对这里所有的有钱人都有点愤怒,因为我看到成千上万的人处于最可怕的痛苦之中,没有东西吃,没有地方睡觉,这就是给我留下最深刻印象的地方。看到有钱人日夜开派对,而成千上万的人却饿死,真是可怕。卡洛在底特律的日子也因为怀孕而变得复杂。她的医生同意堕胎,但药物无效。卡洛对生孩子的想法非常矛盾,在她与里维拉结婚的早些时候,她已经堕胎了。流产失败后,她勉强同意继续怀孕,但于7月流产,导致严重出血,需要住院两周。不到三个月后,她的母亲在墨西哥死于手术并发症。

1933年3月,卡洛和里维拉回到纽约,因为他受命为洛克菲勒中心绘制壁画。在这段时间里,她只画了一幅画《我的衣服挂在那儿》。她还接受了美国媒体的进一步采访。5月,里维拉被洛克菲勒中心项目解雇,取而代之的是受雇为新工人学校绘制壁画。尽管里维拉希望继续留在美国,但卡洛很想家,1933年12月壁画揭幕后不久,他们回到了墨西哥。

1934年至1949年:蓝色之家与健康下降

回到墨西哥城,卡洛和里维拉搬进了圣安格尔富裕社区的一所新房子。它由勒·柯布西耶的学生胡安·奥戈尔曼(Juan O'Gorman)委托建造,由两个部分组成,由一座桥连接。卡洛的画是蓝色的,里维拉的画是粉色和白色的。波希米亚人的住所成为来自墨西哥和国外的艺术家和政治活动家的重要聚会场所。

她再次经历了健康问题——经历了阑尾切除术、两次堕胎和坏疽脚趾截肢——她与里维拉的婚姻也变得紧张起来。他对回到墨西哥感到不高兴,并责怪卡洛让他们回来。虽然他以前对她不忠,但现在他开始与她的妹妹克里斯蒂娜发生婚外情,这深深伤害了卡洛的感情。1935年初发现后,她搬到墨西哥城中部的一间公寓,并考虑与他离婚。她还与美国艺术家野口聪(Isamu Noguchi)私通。

1935年晚些时候,卡洛与里维拉和克里斯蒂娜和解,并搬回圣安格尔。她成了克里斯蒂娜的孩子伊索尔达(Isolda) 安东尼奥(Antonio)的姨妈。尽管和解,里维拉和卡洛仍继续不忠。她还在1936年恢复了政治活动,加入第四国际组织,成为团结委员会的创始成员,为西班牙内战中的共和党人提供援助。她和里维拉成功地向墨西哥政府请愿,向前苏联领导人利昂·托洛茨基(Leon Trotsky)提供庇护,并为他和他的妻子娜塔莉亚·塞多娃( Natalia Sedova)提供蓝色小屋作为住所。这对夫妇从1937年1月到1939年4月一直住在那里,卡洛和托洛茨基不仅成为了好朋友,而且还发生了短暂的婚外情。

在巴黎展览开幕后,卡洛乘船返回纽约。她渴望与穆雷重聚,但穆雷决定结束他们的婚外情,因为他遇到了另一个他打算娶的女人。卡洛回到墨西哥城,里维拉在那里要求与她离婚。他做出这一决定的确切原因不得而知,但他公开表示,这只是“现代风格的法律便利问题……没有情感、艺术或经济原因。”据他们的朋友说,离婚主要是由双方的不忠造成的。他和卡洛于1939年11月获准离婚,但仍保持友好关系;她继续管理他的财务和通信。

蓝色之家的花园

在与里维拉分离后,卡洛搬回拉卡萨阿苏尔,并决心自食其力,在海外经历的启发下,作为一名艺术家开始了另一个富有成效的时期。受到认可的鼓舞,她从1932年以来使用的小而更贴心的锡纸转向大画布,因为它们更容易展示。她还采用了更复杂的技术,限制了图形细节,并开始制作更多的四分之一长的肖像画,这些肖像画更容易销售。她在这一时期创作了几幅最著名的作品,如《两个弗里达》、《剪短头发的自画像》、《受伤的桌子》和《荆棘项链自画像》。三次展览以1940的作品为主题:墨西哥城的第四届国际超现实主义展览,旧金山的金门国际博览会,以及纽约现代艺术博物馆的墨西哥的二十世纪艺术。

1940年8月21日,托洛茨基在科约阿坎区(Coyoacán)被暗杀。卡洛曾一度被怀疑参与其中,因为她认识凶手,因此被逮捕并与妹妹克里斯蒂娜一起关押了两天。接下来的一个月,卡洛前往旧金山治疗背部疼痛和手部真菌感染。自离婚以来,她持续脆弱的健康状况日益恶化,酗酒加剧了这一状况。

里维拉在托洛茨基谋杀案后逃离墨西哥城,他也在旧金山。虽然卡洛与艺术商人海因茨·伯格鲁恩(Heinz Berggruen)在访问旧金山时有过关系,但她和里维拉和解了。他们于1940年12月8日在一个简单的民事仪式上再婚。卡洛和里维拉结婚后不久就回到了墨西哥。在最初的五年里,欧盟的动荡程度比以前有所减轻。两人都比较独立,虽然拉卡萨蓝苏尔( La Casa Azul)是他们的主要住所,但里维拉保留了圣安格尔之家作为他的工作室和第二套公寓。两人继续有婚外情。卡洛是一名双性恋者,与男性和女性都有外遇,有证据表明她的男性情人对卡洛来说比她的女同性恋外遇更重要。

尽管她在旧金山接受了治疗,卡洛的健康问题在整个40年代一直持续。由于脊柱问题,她在1940年至1954年间分别穿了28件支撑性紧身胸衣,从钢铁、皮革到石膏都有。她经历了腿部疼痛,手上的感染已成为慢性病,她还接受了梅毒治疗。1941年4月她父亲的去世使她陷入了抑郁症。她的健康状况不佳使她越来越多地被限制在蓝色之家,那里成了她的世界中心。她喜欢照料房子和花园,有朋友、仆人和各种宠物陪伴着她,包括蜘蛛猴、墨西哥无毛犬和鹦鹉。

虽然卡洛在她的祖国获得了认可,但她的健康状况继续下降。到了20世纪40年代中期,她的背部已经恶化到无法继续坐着或站着的地步。1945年6月,她前往纽约进行一次手术,手术融合了一块骨移植片和一个钢制支撑物,使她的脊柱变直。那次艰难的手术失败了。据赫雷拉(Herrera)说,卡洛也破坏了她的康复进程,因为她没有按要求休息,并且有一次在愤怒中重新打开了伤口。她在这一时期的绘画作品,如《破碎的柱子》、《没有希望》、《希望之树,坚强》和《受伤的鹿》,反映了她日渐衰弱的健康状况。

1950年至1954年:最后几年和死亡

1950年,卡洛在墨西哥城的ABC医院度过了一年的大部分时间,在那里她接受了脊柱的新骨移植手术。它导致了一次感染,并需要进行几次后续手术。出院后,她大部分被关在蓝房子里,用轮椅和拐杖行走。在她生命的最后几年里,卡洛在健康允许的范围内,将她的时间奉献给了政治事业。1948年,她重新加入了墨西哥共产党,并通过为斯德哥尔摩呼吁征集签名等方式为和平而战。

1953年8月,由于坏疽,卡洛的右腿在膝盖处被截肢。她变得极度沮丧和焦虑,对止痛药的依赖性也不断升级。当里维拉开始另一段恋情时,她试图用过量的药物自杀。她在1954年2月的日记中写道:“他们在六个月前截肢了我的腿,他们给了我数百年的折磨,有时我几乎失去了理智。我一直想自杀。迭戈是阻止我这么做的原因,因为我虚荣地认为他会想念我……但在我的一生中,我从未遭受过更多的痛苦。我会等一会儿……”

在她生命的最后几天里,卡洛大多因支气管肺炎卧床不起,尽管她在1954年7月2日公开露面,与里维拉一起参加了反对中央情报局入侵危地马拉的示威。当她向来访者讲述自己的死亡,并在日记中画出骷髅和天使时,她似乎预料到了自己的死亡。最后一幅画是一位黑色天使,传记作家海登·赫雷拉将其解释为死亡天使。她还写了最后一句话:“我高兴地等待着退出——我希望永远不会回来——弗里达”(“Espero Alegre la Salida–y Espero no Volver jamás”)。

示威使她的病情恶化,1954年7月12日晚上,卡洛发高烧,极度疼痛。1954年7月13日上午6时左右,她的护士发现她死在床上。卡洛47岁。官方的死亡原因是肺栓塞,尽管没有进行尸检。赫雷拉(Herrera)辩称卡洛实际上是自杀的。这位护士数一数卡洛的止痛药来监控她的药物使用情况,她说卡洛在她死的当晚服用了过量的药物。医生给她开的最大剂量是七片,但她吃了十一片。那天晚上,她还提前一个多月给了里维拉一份结婚周年纪念礼物。

7月13日晚,卡洛的尸体被带到艺术宫 (Palacio de Bellas Artes),躺在一面共产主义旗帜下。第二天,它被带到多洛雷斯民间万神殿(Panteón Civil de Dolores),那里的朋友和家人参加了一个非正式的葬礼。数百名仰慕者站在外面。按照她的意愿,卡洛被火化。里维拉说她的死是“我一生中最悲惨的一天”,她在三年后的1957年去世。卡洛的骨灰陈列在拉卡萨阿苏尔(La Casa Azul)一个前哥伦比亚时期的骨灰盒中,该骨灰盒于1958年作为博物馆开放。

死后承认和“弗里达尼亚”

泰特现代美术馆认为卡洛是“二十世纪最重要的艺术家之一”,而根据艺术历史学家伊丽莎白·贝克威尔(Elizabeth Bakewell)的说法,她是“墨西哥二十世纪最重要的人物之一”。卡洛作为一名艺术家的名声在她晚年发展起来,甚至在死后进一步扩大,因为在她的一生中,她主要被称为迭戈·里维拉的妻子,在国际文化精英中是一个古怪的人物。20世纪70年代末,女权主义者学者开始质疑女性和非西方艺术家被排斥在艺术史经典之外,而奇卡诺运动将她提升为他们的偶像之一,她逐渐获得了更多的认可。关于卡洛的前两本书分别于1976年和1977年由特蕾莎·德尔康德和拉克尔·蒂波尔在墨西哥出版,1977年,《希望之树,坚强》成为第一幅在苏富比拍卖会上出售的卡洛画作,净价19000美元。在这些里程碑之后,卡洛的作品在1978年上演了前两次回顾,一次在墨西哥城的贝拉斯艺术宫,另一次在芝加哥当代艺术博物馆。

有两件事有助于提高墨西哥境外公众对她的生活和艺术的兴趣。第一次是在伦敦白教堂画廊举办的一次联合回顾展,由彼得·沃伦(Peter Wollen)和劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)共同策划和组织,展出了她的画作和蒂娜·莫多蒂(Tina Modotti)的照片。1982年5月开业,随后前往瑞典、德国、美国和墨西哥。第二次是艺术历史学家海登·赫雷拉(Hayden Herrera)的国际畅销书《弗里达:弗里达·卡洛传记》(Frida: A Biography of Frida Kahlo)在1983年出版。

到1984年,卡洛作为一名艺术家的声誉已经发展到这样的程度,墨西哥宣布她的作品为国家文化遗产的一部分,禁止从该国出口。因此,她的作品很少出现在国际拍卖会上,而全面的回顾也很少。不管怎样,她的绘画仍然打破了20世纪90年代和21世纪初拉丁美洲艺术的记录。1990年,当《迭戈和我》以143万美元的价格被苏富比拍卖时,她成为第一位突破百万美元门槛的拉丁美洲艺术家。2006年,《根》达到560万美元,2016年,《两个裸体在森林里》以800万美元的价格售出。

卡洛吸引了大众的兴趣,人们创造了“Fridamania”一词来描述这一现象。她被认为是“最容易被认出的艺术家之一”,她的脸被“像切·格瓦拉( Che Guevara)或鲍勃·马利(Bob Marley)一样以同样的规律使用,并且经常带有共同的象征意义”。她的生活和艺术激发了各种商品的灵感,她独特的外观也被时尚界所采用。2002年,好莱坞传记片朱莉·泰莫尔的《弗里达》( Frida)上映。根据赫雷拉的传记,由萨尔玛·哈耶克( Salma Hayek,该片的共同制片人)主演的《卡洛》在全球获得5600万美元的票房收入,并获得六项奥斯卡奖提名,获得最佳化妆奖和最佳原创音乐奖。2017年迪斯尼皮克斯动画片《可可》(Coco)也由卡洛担任配角,由娜塔莉亚·科尔多瓦·巴克利( Natalia Cordova-Buckley)配音。

弗里达·卡洛博物馆纪念死者日的卡洛肖像

卡洛的受欢迎程度首先被视为源于对她的生活故事的迷恋,尤其是其痛苦和悲剧的方面。她已成为一些少数群体和政治运动的偶像,如女权主义者、LGBTQ社区和Chicanos。奥莉安娜·巴德利(Oriana Baddeley)写道,卡洛已经成为不合规的象征和“文化少数派的原型”,她同时被视为“受害者、残废者和被虐待者”和“反击的幸存者”。爱德华·沙利文(Edward Sullivan)说,卡洛被如此多的人誉为英雄,因为她是约翰·伯杰(John Berger)认为,卡洛之所以受欢迎,部分原因在于“分担痛苦是重塑尊严和希望的基本先决条件之一”“在二十一世纪的社会中。纽约现代艺术博物馆前首席馆长柯克·瓦内多(Kirk Varnedoe)表示,卡洛死后的成功与“她用今天的感觉点击——她对自己的心理困扰,她对个人另类世界的创造带来了一种电压。她对自己身份的不断重塑,她对自我剧场的构建,正是辛迪·谢尔曼(Cindy Sherman)或凯基·史密斯(Kiki Smith)等当代艺术家所关注的,更受欢迎的是麦当娜(Madonna)……她很符合我们这个特定时代奇怪的、雌雄同体的荷尔蒙化学。”

卡洛死后的知名度和形象的商业化引起了许多学者和文化评论家的批评,他们认为,不仅她的生活的许多方面被神话化了,她的传记的戏剧性方面也掩盖了她的艺术,对她的作品进行简单的解读,将其简化为对她生活中事件的文字描述。据记者斯蒂芬妮·门齐默(Stephanie Mencimer)称,卡洛“被视为所有可能的政治正确事业的典型代表”,并且就像一个电话游戏,卡洛的故事被讲述的越多,它就被扭曲的越多,忽略了让人不舒服的细节,这些细节显示她是一个比电影和烹饪书所暗示的更复杂、更有缺陷的人物。艺术家对艺术的这种提升削弱了公众对卡洛在历史上地位的理解,也掩盖了她作品中更深刻、更令人不安的事实。然而,更令人不安的是,通过对卡洛的传记进行喷绘,卡洛的宣传者让她注定要失败,这是女性艺术家的典型特征,届时,反对派将联合起来,展开运动,拍摄她夸张的形象,并以此为基础,拍摄她的艺术。”

纪念

拉卡萨蓝苏尔博物馆,自1958年以来一直向公众开放,是一座献给弗里达·卡洛的博物馆。

卡洛的遗产以多种方式被纪念。1958年,她在科亚坎的家蓝色的房子(La Casa Azul)作为博物馆开放,并成为墨西哥城最受欢迎的博物馆之一,每月约有25000名游客。1985年,墨西哥城在科亚坎为她建了一座公园,名为弗里达卡洛公园(Parque Frida Kahlo)。公园内有一尊卡洛的铜像。在美国,她于2001年成为第一位获得美国邮票的拉美裔女性。

2018,旧金山监事会一致投票将费兰大街改为弗里达·卡洛路。